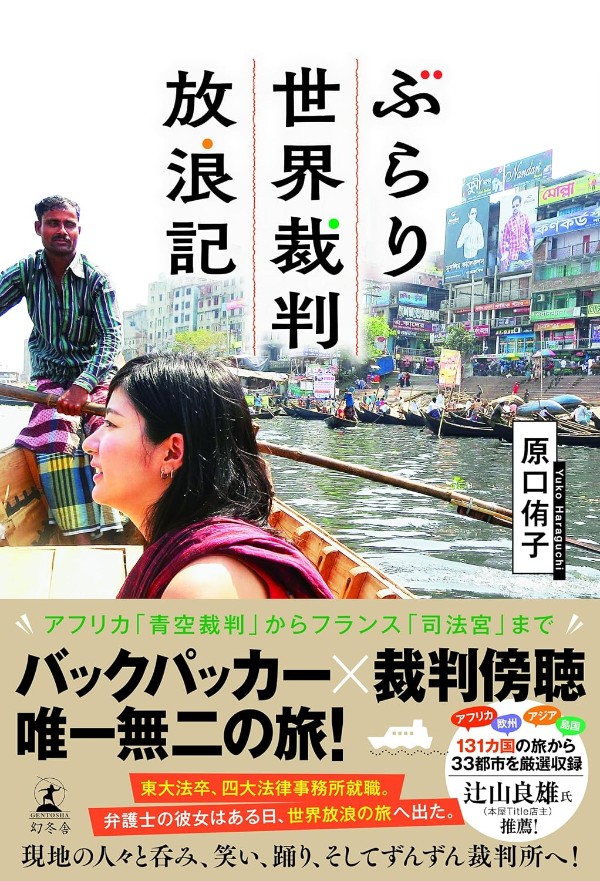

TBSラジオ「安住紳一郎の日曜天国」出演で話題! 世界131ヵ国を放浪しながら各国で裁判傍聴をした女性弁護士による、唯一無二の紀行集『ぶらり世界裁判放浪記』(小社刊)より、エチオピア連邦民主共和国・アディスアベバでの旅をお届けします。

* * *

裁判所を歩き始める

お尻のない旅をするならアフリカに行こうと、ずっと思っていた。アフリカは遠くて、未知の場所で、「お尻のない旅」でもないと行けないと思っていたからだ。当時はアフリカに関する正確な情報も少なくて、私はそのイメージの乏しさを、埋めたかった。

アフリカ旅の最初の国がエチオピアになったのは、そのころエチオピアに学生時代の友人が住んでいた、フライトが取りやすかった、アフリカ北東部にあるから「南下ルート」の始点になる、こうしたいくつかの理由からだった。

アフリカ旅最初の「世界裁判傍聴」は、エチオピアに入って1カ月が過ぎようとしているころだった。

ステレオタイプの存在

来る前はこの国をアフリカの国の1つとしか思っていなかったし、私自身、アフリカに対して「見渡す限りのサバンナ」とか、「動物たちの食物連鎖」とかのステレオタイプがあった。

バングラデシュで私は、「貧困」や「飢餓」といったステレオタイプが、生活のほかの側面をよそ者の目から覆い隠すことを学んでいたはずだったのに、恥ずかしいことである。

旅をしながら私は、アフリカに対する自分の安易なステレオタイプに気づいていった。エチオピアの北部では、エチオピア正教の岩窟教会に行った。岩山を掘りだした岩窟教会は削りがこまやかで、正教徒たちが夜の闇の中で白い衣装を着て歌う儀式を行っていた。スピリチュアルな雰囲気の中で、西洋や中東の宗教が混ざっていることに私は驚いていた。

ステレオタイプの存在に気づかされただけではない。エチオピアという国自体が、ひどく「多層的」であることも、肌感覚としてじわじわ分かってきた。南部を旅しているとき、唇を切開して皿を入れたムルシ族に会い(唇はビロンと伸びる)、髪を赤土でかためたハマル族に出会った(どうやって髪を決めるのだろう)。コンソ族が集う市場では切りたての生肉(「はちみつ酒」とは名ばかりの酸っぱい果実酒で流し込む)や泥水のようなドリンク(穀物の粉で作ったチャカという酒)を口にした。

エチオピア国内には80を超える民族が暮らしている。彼らは近くに住んでいるのに、文字も言葉も食文化も着ている服も違ったし、「美に対する基準」も異なっていた。「ガイジン」である私は、アフリカ旅1カ国目のエチオピアで「アフリカらしさを定義する」ことができなくなったのと同時に、「エチオピアらしさを定義する」ことの困難にも行き当たっていた。

アディスアベバで何する?

地方から首都アディスアベバに戻ると、アディスアベバに住む友人(日本人)が、日本式の鍋を作ってくれた。「ぼろ雑巾」(失礼)と表現される独特の発酵臭のクレープ的主食「インジェラ」を、それでも「なかなかいけるよね」と田舎で食べつづけてきた私の五臓六腑に彼女の作ってくれた鍋料理のやさしい出汁みがしみ込んでいった。エチオピアのビールをともに飲みながら、半泣きの私が田舎の旅の様子を一通り話し終わると、友人は聞いた。

「明日からアディスで何する? アディスの町はやることあんまりないんだよね」

「うんー。本でも読んで、そのへん散歩して……」私は友人の書庫を漁って夜更かしをし、旅先でホームを感じるというぜいたくな怠け者生活をする予定だった。でも「あと、裁判所を見に行こうと思って」と半分思いつきで言った。

「ん? 裁判所? なんで?」彼女はたしかこんな感じで聞いた。「あー、そういえば原口は、弁護士をやってたよね?」

「うん、やってた。もうやめたけど」

「仕事で見に行くの?」

「いや違う。んー、なんで裁判傍聴なんて思いついたんだっけ……。そうそう、日本の弁護士の同期に、そっちの法律ってどんなんなのとか聞かれて。でもアフリカの法律とか想像もつかないじゃんね。裁判所に行くくらいならできるかなって」たしかこんなきっかけだった。

すでにちょこちょこと積みあがっていたエチオピアでの「初体験」感が、裁判傍聴を思いつかせたのかもしれない。いままで見たこともない民族と酒を飲んだり、聞いたこともない宗教音楽につつまれたり、食べたこともないトンデモ料理を食したり、這いまわるノミやダニの音を暗闇の中で数えたりする経験。「足を踏み入れたこともない海外の裁判所に出かける」のも、この「アフリカ大陸での初体験」たちと同列の、スリリングで「新しい」体験だったのだ。

「いいかもね。見てみたら日本との違いが分かりそう」友人は冷蔵庫から追加のビールを取り出し、話をつづけた。エチオピアのビール、セイントジョージ(名前の由来は聖人ゲオルギオス)はなかなかいけた。「海外でいろいろ見るのは今後の役に立ちそうじゃん」

「今後ねぇ……」私はあいまいに答えた。

「弁護士に戻っても使えそうだし。というか弁護士にはもう戻らないの?」

「分からない。いやさ、とりあえずこれからアフリカを旅するじゃん。ヨーロッパとか、中南米にも行くじゃん。その後どうするかは決めてないけど。まあ、そのうち何かになるかもしれないかな、と思わないこともない。何にもならなくてもいいんだけど……」

私は歯切れが悪かった。いつか引き返すかもしれない、いつか何かになるかもしれない、という宙ぶらりんな気持ちの中で、それでも健全に、旅の初期症状「せっかくだし精神」にさいなまれていたことは否定しない。過去の心情はおぼろげで、事実として確定させるには、全然足りない。

桟敷席に被告人が並ぶ

裁判所が開く月曜日になった。友人の車を借りて、地方裁判所の敷地まで車を走らせた。敷地には、学校の教室をほうふつとさせる雑ぱくな建物があった。そのまわりの庭に、分厚い書類を手にしたエチオピア人たちが、みな、建物の方を向いて立っている。私も扉の前に立ってみた。「扉の向こうはそのまま法廷だから、廊下を通らずとも、建物の外から直接法廷に入れるはずだ」と聞いていた。

書類を抱えたエチオピア人の視線にさらされ(ていると思い込み)ながら、何でもないような顔をして立っていたが、私はちゃんと、緊張し始めていた。「怒られないかな」とか(誰に)、「そもそも傍聴自体、許してもらえるの」とかである。「公開裁判の原則」だって、全世界での原則ではないのかもしれないなどと不安になり始める。外国人には傍聴を許さないという国だって、あるかもしれない。今日の身なりは正しい恰好だったかしら……。私は身につけていたパスポートをお守りのように確認した。

少しすると一室の扉が開いた。外で開廷を待っていた人たちが、吸い込まれるように部屋の中へ入っていったので、私も平然とした風を装いながらつづいた。

扉の向こうは簡素な部屋だった。建物の外見のみならず、中に配置された裸の木の机も、長椅子も、学校の教室をほうふつとさせて、なんだか説教じみて見える。小さな窓からは、外の白い光が細くさしこんでいた。

無造作に並んだ木の長椅子が傍聴席だった。視線を法壇の側にやると、ついたてで囲まれたボックス席があり、「桟敷席のようだな」とひとりごちた。学校のようでもあれば、簡素な劇場のようでもある。「見る人と見られる人」「説教する人と説教される人」がいる空間。

裁判は、エチオピアの公用語であるアムハラ語で行われていた。長椅子の傍聴席に腰を下ろして、何も聞き取れない私は、とりあえず部屋の見取り図を描いてみることにした。傍聴席は4列。法壇の前には大きな机があり、おそらく弁護人か裁判所の職員かが、みな裁判官の方を向いて、4人座っている。裁判官は1人。裁判官席の両側には旗が立ち、後ろに裁判官専用の扉があった。

桟敷席にはゴザが敷かれていて、男性が何人か座っている。「被告人なんだろうな」と思ったが、確かめるには人に聞くしかない。キョロキョロあたりを見回すと、私の前の列の傍聴席に、黒いローブを着て髪をなでつけた、身なりのよい初老のおじさんが座っていた。

「法曹関係者に違いない」と、少し緊張しながらも話しかけてみることにする。

「あの……、Excuse me……」初の法廷ナンパである。英語が通じるかどうかも分からない。

「ん? なんだい?」彼は大きな身体をこちらに向けた。どうやら英語は通じそうだ。

「この法廷では何の事件が審理されているのですか?」彼にとっては予想外の質問だったのだろう。怪訝な顔をした。

「どういうことかね? 何が知りたい?」

「私は日本の弁護士で、裁判の傍聴をしに来ました。この裁判が何の裁判か、刑事裁判か民事裁判か、そこにいる人たちは誰か、聞きたいんです」私は説明した。「おお!」彼は頰を緩めて言った。「日本の弁護士とは! 嬉しいねえ。私はね、エチオピアの弁護士だよ」

* * *

次回、エチオピアの裁判と日本の裁判の違いとは? 10月9日公開予定です。

ぶらり世界裁判放浪記の記事をもっと読む

ぶらり世界裁判放浪記

弁護士の原口さんは、ある日、事務所を辞め、世界各国放浪の旅に出ました。アジア・アフリカ・中南米・大洋州を中心に、訪れた国は、約131カ国。目的の一つが、各地での裁判傍聴でした。そんな唯一無二の旅を描いた『ぶらり世界裁判放浪記』(小社刊)の試し読みをお届けします。