自宅リフォームの過程を呆れるほど克明に記した、『リフォームの爆発』が文庫になりました。不具合を解消したい――その気持ちが、悲劇の始まりでした。マーチダ邸の話の前に、岡崎家の雨戸の話から。

* * *

さてそして、今日日(きょうび)の家には雨戸というものがない場合が多い。あっても昔ながらの戸袋からガラガラと引き出す式の雨戸ではなく、下に引き下ろす、シャッター式だったりする。

岡崎さんの家の雨戸はどうだったかというと、昔ながらの戸袋から引き出す式の雨戸であった。

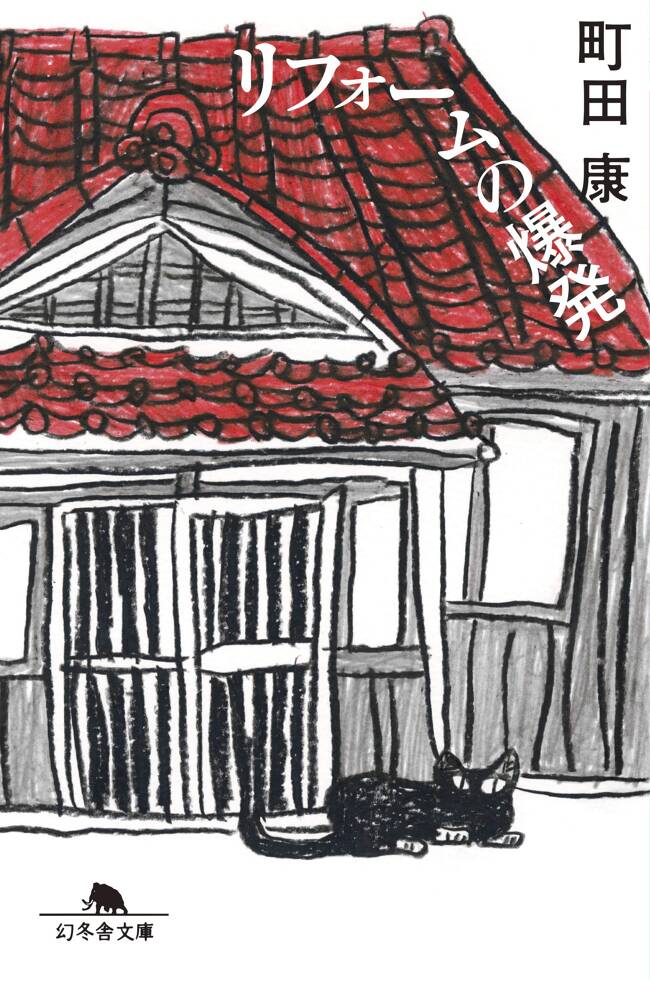

というのは岡崎さんの家というのが、築後四十年を経過した古い日本家屋であったからである。というと庭に面して縁側があったり、二間続きの和室があったり、炉を切った四畳半の茶室があるなどする趣のある日本の住宅を思い浮かべる人があるかも知れないが、そんなことはなく、岡崎さんの家は、なんの趣もない、いわゆるところの安普請(やすぶしん)であった。

ギリギリの敷地に総二階の建物が建って、よく、猫の額ほどの……、というが、それほどの庭もなかった。柱は細く節だらけで、いたるところに新建材が用いてあった。よって年月を経て味わいが増す、ということはなく、ただただ古びて傷んで、みすぼらしいばかりだった。

また、給湯その他の設備も古いため、岡崎さん一家は日々、随分と不便な思いをしていた。

だったらそんな古い家を出て、新しい設備を備えたいま風の洒落(しゃれ)た住宅に越せばよいではないか、というようなものであるが、岡崎さんはそのみすぼらしく不便な家に住み続けていた。

なぜか。専ら経済的理由によってであった。

新しい家に越せば間代がかかるが、いまの家に住む限り、間代はかからなかった。そう。岡崎さんは、持ち家、に住んでいたのであった。

ちょっと岡崎さんから離れるが、これは、リフォーム、にとってきわめて重要なファクターである。なんとなれば、貸し家をいくらリフォームしたところで、自分の資産価値が上昇するわけではないし、下手をすれば退去の際、原状復帰、の名目の下、さらなる入費(にゅうひ)がかかる可能性がある。

したがって、リフォーム、をしようと思ったらその家が、持ち家、である必要があるのであるが、右に言うとおり、岡崎さんの家は、持ち家、であった。

といって、岡崎さんが自らの甲斐性で建築した家ではなく、親から受け継いだ家であった。それも、岡崎さんの親ではなく、岡崎さんの妻、佳枝(四十八歳)の両親から受け継いだ家であった。つまり、いま岡崎さんが住んでいる家は佳枝の実家であったのだ。

受け継いだのはいまから二十年前、長男の小五郎が生まれた頃であった。

その頃、岡崎さんと佳枝は、いまの家からほど近いところにアパートを借りて住んでいた。清風ハイムという名の、二階建ての軽量鉄骨アパートで、借りていたのは鉄の外階段を上がった外廊下の一番奥の206号室であった。入ってすぐが六畳の板の間で廊下側に流し台が取り付けてあった。ガラス障子の向こう側が六畳の和室、窓のすぐ下は私鉄の鉄路であった。

当時の岡崎さんの収入にふさわしい住まいであったが、昔と違って生活道具や一人の人の持つ服や靴の増えた昨今では稍手狭で、ましてや子供が生まれるとなると、なにかと問題が生じることが予測される住まいであった。

そこで、相談のうえ、佳枝の実家に移ることにしたのだが、問題がひとつあった。というのは佳枝の実家は、いま言ったように立派な家ではなかったうえ、かなり狭く、二世帯が同居するのは不可能であった。

ならば所謂(いわゆる)、二世帯住宅、に建て替えればよいではないか、というようなものであるが、岡崎(面倒くさいので当分の間、敬称を省く。というか前回もときどき省いていた)にも、佳枝の実家(田丸光輝・みすず夫妻)にも、その資金がなく、銀行で借りたとしても返済計画が立たなかった。

というか、そもそも敷地面積が狭く、どのように工夫しても二世帯住宅は建てられなかった。

いったい私たちはどうしたらよいのだろう。と、話し合った結論は、岡崎夫妻が佳枝の実家に越し、田丸夫妻が清風ハイムに越す、という一種の住居スワップであった。

人数の少ない方が狭い家に住み、多い方が広い家に住めばよいだろう、という訳である。

理窟で言えばそのとおりだが、それはどうだろうか、とも思う。

だってそうだろう、いくら間代は岡崎が負担するとはいえ、老夫婦に狭い家での不便な生活を強い、若夫婦が広い家で広々暮らすというのは、普通に考えればあまりにも無人情な話である。

また、百歩譲って自分の親に甘えるというのであればまだわからないでもないが、元は他人である妻の実家に甘えるのはどうなのだろうか。やはり、まだ若いのだから自分の力で人生を切り拓いていく努力をしたらどうなのだろうか。

しかし、それをしないところに後年、明らかになる岡崎の性格の悪さの萌芽が見られる。

そして田丸光輝・みすず夫妻は一重に娘可愛さ・孫可愛さゆえに岡崎夫妻の身勝手な提案を受け入れたのだった。

という経緯で岡崎はいまの家に住むようになったのだが、その家屋の雨戸の開け閉ては岡崎が毎日これをした。

なぜかというとほかにやる人間が居なかったからで、岡崎は当初、佳枝にこれをやるように言ったが、佳枝はこれを極度に面倒くさがり、言われてから数日の間は、渋々、雨戸を開けるものの、何日かすると岡崎が仕事に出かける時間になっても雨戸を閉め切ったまま熟睡していたり、起きて家事をするときも雨戸を開けないまま、蛍光灯をつけてそをなしているのであった。

その都度、岡崎は、「おい、なぜ雨戸を開けない」と叱責するのだけれども、佳枝はこたえた風もなく、「後で開けようと思うていた」などと軽い調子で言って、なかなか雨戸を開けようとせず、岡崎が仕事に行って戻ってきてもまだ雨戸は閉まったままで、「まだ、開けていないのか」と半ば呆れて言うと、「どうせもうすぐ閉めるんだからいいじゃない」などと開き直るのだった。

だったら長男の小五郎はどうかというとこれは箸にも棒にもかからぬニートで、二階の六畳間でゲームに没入したり、同様の境涯の仲間と連れだってカラオケに出掛け、夜更けにならぬと帰らぬなど朝寝がちで、早朝に雨戸を開けるなどということはけっしてしないのであった。

いきおい、雨戸の開閉は岡崎のお役と相成った。岡崎はそれを不満に思っていたが、その不満を表立って表明しなかった。というのは、そもそも雨戸を閉めるから雨戸を開けなければならないわけで、雨戸を閉めなければ開ける必要がないのだが、家のなかで雨戸を閉めたがったのは岡崎のみであった。

というか田丸夫妻にも雨戸を開け閉てする習慣がなく、いつからそんなことになったのか、佳枝にも雨戸を開け閉てしたという記憶はなかった。

なのでこの家に雨戸があることすら忘れてた。

その雨戸を発見したのは岡崎で、越してきて暫(しばらく)して雨戸があるのを見つけた岡崎は、「おっ、雨戸があるぞ」と喜びを隠さず、その日の夜から岡崎は雨戸を閉めるようになったのである。

岡崎はなぜ雨戸を閉めることに固執したのか。それはわからない。或いは、岡崎の育った環境に問題があるのかも知れない。或いは、心の闇、というやつなのかも知れない。それをどこまでも追究すれば、「あまど」といった題の短編小説が生まれるかも知れない。しかし、それはリフォームとは関係のない話なので追究はしないで、ここでは岡崎自身が雨戸の開け閉てをすることになった、ということだけを確認しておく。

そして既に申し上げたように、夏ちょっと前からその雨戸の調子が悪くなった。まず、戸袋からなかなか出てこなくなった。庭に面した縁側の雨戸は全部で四枚で、それらはひとつの戸袋に収納されていたのだが、一枚目からして、出入り口のところでなにかにひっかかったようになって出てこないのである。

そこで岡崎は斜めにしたり、いったん奥まで押し込んでからつまみ出そうとしたり、両手を使って水平を保ったりと、様々に工夫をしてなんとかこれを引っ張り出そうとするのだけれども、これが出てこない。そこでついに癇(かん)を立て、「なめとんのんか、こらあ」などと絶叫しながら、力任せにこれを引き出そうとするのだけれども、雨戸はビクとも出てこない。激怒した岡崎はなおも呪詛の言葉をまき散らしながら雨戸を引っ張るが、それでも雨戸は出てこない。岡崎はついに諦め、肩で息をしながら雨戸に向かって、「おまえはバカか。バカなのか。そんなに出てこないで。おまえのようなバカの相手をしている暇はオレにはない。死ねや」と言い捨てて座敷の方に去ってしまう。

しかし、雨戸が閉まっていないことが文学的に気になる岡崎は、暫くすると、とは言うもののやはり雨戸は閉めなくてはならぬ、と、思い直し、またぞろ同じことを繰り返し、同じように癇を立てて呪詛の言葉をまき散らし、ということをするうちに、どういった力の加減か、雨戸が戸袋から、ヒョイ、と出て、雨戸がスルスル閉まり、岡崎は寝てしまう。

だったらよかったじゃないか、てなものであるが、そうでもないのは、閉めた雨戸を開ける段になって問題が生じるからで、朝、岡崎は雨戸を開けようとするのだけれども、雨戸は中途のところで引きかかってビクとも動かない。

なんでも力任せにしてはならない。力で突破しようとすると、ある程度のところまでは進むがそれ以上は進まなくなり、最終的に破滅に至る。

というのは岡崎の持論であった。なので岡崎は普段から、開かぬ一斗缶の蓋を無理矢理にこじ開けようとする若者を諭すなどしていた。

その岡崎が力を用いて雨戸を開け閉てする。そのことについて岡崎は内心に忸怩(じくじ)たる思いを抱いていた。だから昨夜(ゆうべ)も癇を立てた。

そこで岡崎は微細な角度、微妙な力加減、にこだわって雨戸をなんとかしようとするのだけれども、しかし、中途にとどまった雨戸は微動だにしない。

で。結局は怒声を発し、力任せにグイグイ引っ張る、ということになる。

ところがそれでも雨戸は動かない。

さて、ここで岡崎がどんな人物であったかを思い出していただきたい。岡崎は自分が不当に社会に冷遇されていると根拠なく思い込んでいる人物である。

その岡崎が、自らの領分に属する雨戸が自らの意のままにならぬとき、どんな態度に出るだろうか。

そう。暴力である。

「おまえまでオレを馬鹿にするのかあ」

岡崎は怒鳴って雨戸を蹴破った。

恐ろしい脚力である。実は岡崎は若い頃、空手道場に通い空手を習っていた。

ある日、派遣された現場で解体屋の若い者と口論となり、つかみかかっていったところあべこべにぶちのめされたのがきっかけであった。まだ、肌寒い春の日で、午後からは小雨が降った。

そもそも素質があったのだろう、岡崎はメキメキ腕を上げ、道場で岡崎にかなう者はいなくなった。そして天狗になった。

本来、そうした武術・武道の修行には、精神修養の部分も含まれているため、上達すればするほど人格もまた備わり、それが一種の安全弁となって、習得した技術を使って他に危害を与えるということはなくなるのだが、なぜか、技術だけが突出してしまった岡崎は、自分は空手を知っているのだ。いざとなればおまえなど瞬時にぶち殺すことができるのだ、という思いから周囲を見下すようになり、また、実際に人を殴って肋(あばら)を折るという事件を起こして道場を破門になった。

それからはろくに稽古もしないから、以前ほどの腕はないが、やはり昔取った杵柄(きねづか)、古い雨戸など、一撃で木っ端みじんであった。

「ざまあみろ、ばかどもがあっ」

絶叫しながら岡崎は次々と雨戸を蹴り壊し、ついに四枚の雨戸すべてを粉々にして、まったく呼吸が乱れていないのはさすがであった。

そして岡崎は近年感じたことがない爽快感を味わっていた。

日々のプチストレスとして自分を長い間、苦しめてきた雨戸が、自分の力で粉砕されていく。こんなにすがすがしく気持ちのよいことが他にあろうか。

そう思ったとき、岡崎は奇妙なことを考えた。

半ばは壊れた雨戸を蹴破ってこれほど気持ちがよいのであれば、家にとってもっと重要な壁や柱を蹴り壊せばどんなにかすがすがしいだろうか。そして俺はそれができるだけの力を持っているのだ。

そんなことを思った岡崎は危うく柱も蹴り折ってしまうところだったが、ぎりぎりのところで思いとどまった。

銭のことを考えたからである。

雨戸であればまあなくとも我慢できなくはない。しかし、柱を蹴り折ってしまったら家が倒壊して住めなくなり、となればよそに家を借りるか、柱を修繕しなければならず、いずれにしても多額の銭がかかる。

そんなことは俺は嫌だ。

岡崎はそう考えて柱を蹴り折らなかったのである。

そんな岡崎を賢明と言えるだろうか。いや、言えない。

なぜなら賢明な人は、たとえそれが家の構造には関わらない雨戸だとしても、一時の怒りにまかせて破壊するなどという愚かなことはけっしてしないからである。

それが証拠に岡崎は翌日から抑鬱状態に陥った。

岡崎は雨戸を開け閉てしたくてたまらなかった。

しかし、雨戸は粉微塵になっていて開け閉てできない。

だれか他の人間がやったのであれば、「なんでこんなことさらしたんじゃ、どあほっ」と言って空手で半殺しにすることができる。しかし、それをやったのは他ならぬ自分で、自分で自分を半殺しにすることはできない。

そのことがさらに岡崎を追い詰めた。

こんなだったらいっそ柱も蹴り折って、妻も子も蹴り殺して、いっさいを粉微塵にした方がいっそうすがすがしかったのではないだろうか。

岡崎はそんなことすら夢想した。さほどに岡崎は詰まっていたのであった。

そのままいけば或いは、岡崎は本当に破滅してしまったかも知れない。

そんな岡崎を救ったのは一枚のチラシだった。