俺に是非を説くな 激しき雪が好き

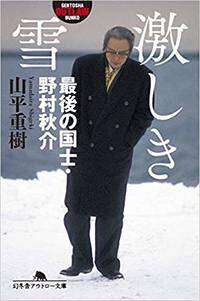

平成5(1993)年10月20日、朝日新聞東京本社役員応接室で野村秋介は2丁拳銃の銃弾3発で心臓を貫き自決した。なぜ自決したのか? なぜ10月20日なのか? 新右翼のリーダーで、三島由紀夫と並び称される“憂国の士”の苛烈な生涯を描いた『激しき雪 最後の国士・野村秋介』(山平重樹著、アウトロー文庫)、試し読み第3回。

第一章

1

野村秋介が取りだした拳銃を見たとき、野村の同行者は三人が三人とも事態を瞬時に悟っていた。

二十一世紀書院編集長の辻想一 は、

〈やっぱり今日だったのか。でも、まさかこの場所だったとは!〉

と内心で唸り、野村の秘書の古澤俊一 は、

〈あっ、先生はここで死ぬのか。これだったんだな!〉

と合点がいき、野村の長男の勇介は勇介で、今朝、父からホテルの部屋で言われた、

「今日は野村秋介の一世一代の勝負だから、何があっても最後までしっかり見届けろ」

との言葉を胸で何度も反芻していた。

対して、朝日新聞社首脳には、いったいそれが何を意味するのか、目の前で何が起きているのか、すぐには理解できなかった。

男が手にしたもの──自分たちに向けられてはいないが、それが何であるかは、確かに判断可能ではあった。誰が見ても拳銃であるのは明らかだった。両手に持った二丁拳銃……。

そんな代物を、外国ではなくこの日本で、映画やテレビではなく目のあたりにすることになろうとは……。だが、これは紛うかたなき現実であった。自分たちがいまいる場所は、築地の朝日新聞東京本社役員応接室に相違ない。

社長の中江利忠を始め、朝日首脳四人は、目の前の光景が少しも現実感を伴わず、何か映画のワンシーンに立ちあっているような感覚に襲われていた。何が何だかわからないというのが、正直なところだった。

なにしろ、拳銃を手にした相手──野村とはいままで和やかに歓談してきたのだ。野村はいつもの調子で弁舌爽やか、ときにはジョークを交えて笑い、激昂することも険悪になる場面もなく、挙動不審なところはみじんもなかった。

いや、拳銃を取りだしたときでさえ、さすがにその顔から笑みは消えていたが、野村自身はあくまで冷静沈着、少しも興奮している様子はなかった。顔面蒼白になっているわけでもなく、目も血走っていない。落ち着いた態度はまるで変わらないのだ。

もとより、こんな展開になることなど、朝日首脳の誰にも想像さえできなかった。

そもそもこの日──平成五年十月二十日の野村秋介と朝日新聞社社長中江利忠との会談は、前年七月の第十六回参議院議員選挙の期間中に、『週刊朝日』に掲載された「山藤章二のブラック=アングル」で、野村秋介が代表をつとめた「風の会」を「虱の党」と揶揄し、選挙妨害したことに端を発していた。野村は抗議文を送るとともに、この問題、ひいては朝日新聞に代表される戦後のマスコミの報道姿勢といったテーマで、朝日新聞との公開討論会を要求、朝日側との交渉を約一年間続けてきた。その最終決着をつける会談であり、これを以って両者の手打ちとなるはずであった。

この野村・中江会談が開始されたのは午前十一時四十五分。同席者は野村側が野村勇介、古澤俊一、辻想一、日本青年旭心団副団長の松本効三、朝日側が出版局長の橘弘道、読者広報室長の山本博昭、同副室長の蒲宏樹、週刊朝日編集長の穴吹史士、社長秘書の加藤千洋であった。

このうち野村側の松本、朝日側の橘、蒲が揃って退席したのは、赤坂の全日空ホテル(現・ANAインターコンチネンタルホテル東京)で午後零時三十分から開催される二十一世紀書院主催の「新しい時代に対する民族派の使命」と題するシンポジウムに出席するためだった。そこでは風の会に対する朝日側の謝罪も行なわれる予定であった。野村もパネリストの一人になっていた。

野村・中江会談は最初から和やかな雰囲気のままに進んでいった。朝日新聞社長や出版局長の謝罪の言葉があり、松本たちが退席したあとは懇談という感じになった。野村は社長に贈呈した、刷りあがったばかりの自著『さらば群青』の内容を説明したり、国家や右翼、靖国神社、細川首相の侵略発言などの問題について縷々持論を展開、朝日側も野村の俳句や書に触れて話が盛りあがり、終始いいムードが漂っていた。

「……明治維新をやって、日本はたった三十七年でバルチック艦隊を倒した。ところが、戦後は五十年経ったのになおかついまも魂なき繁栄──飽食の時代に酔い痴れてる。僕は経団連事件のときも言いましたよ。営利至上主義に走ると、こういうことになりますよ、と。実際なっちゃったんですよね。予言した通りになったわけですよ。それで野村證券の会長が、営利至上主義に走ってすみませんでした、と国会で言ってるから、あれはオレの造語だ、って言ったんだよね。ハッハッハッ」

野村の高笑いが朝日新聞東京本社役員応接室に響きわたった。

刻々と迫ってくる最後のとき。聞こえてくるカウントダウン。野村に残された時間はいよいよ少なくなっていた。

だが、野村はそんなことはおくびにも出さず、朝日首脳を前に、最後の最後まで自説を淡々と訴え続ける──。

「まず、青少年が国家というものに誇りを持つ──国家じゃなくてもいいから、自分自身に誇りを持つということ、これが先決だと思うんですよ、持たせるということが。日の丸がいけない、靖国神社はいけない、天皇はいけないじゃね。それで『侵略戦争をやりました、すみません、すみませんでした』って言ってたんじゃ、子どもたちはいったい何に誇りを持つの? 僕は人間が生きてゆくうえで一番大事なのは誇りだと思いますよ。

僕はあなたがたから虱って言われたけど、虱で充分。しかし、虱でも、一寸の虫に五分の魂ですよね。虱でもそれだけの根性の据わっている人間がいるんですよ……」

辻は先ほどから盛んに時間を気にし、いくらなんでももうシンポジウム会場へ向かわなければ──と、腕時計をチラチラと覗く回数が多くなっていた。そのとき、時計の針はちょうど午後零時三十分。

それを察したように、野村が、

「……長くなりましたけど、ともかく青少年たちが誇りを持っていける日本にしていただきたい。わかりますか」

と締め括るように述べた。

すかさず朝日側の山本博昭が、いい頃合と見て、

「それでは野村さん、皆さんもお待ちでしょうし、また、私どもはいろんな機会で野村さんのお話をうかがうことがあるでしょうから……」

と終了の旨を申し出ようとしたとき、野村から笑顔が引っこみ、その場の空気が一変する。

「山本さんね、僕が今日ここへ来たっていうのは、それほど甘いことで来たんじゃないんですよ」

と、グレーの和装用コートを脱いで作務衣をはだけ、腰のあたりからおもむろに拳銃を二丁取りだしたのが、まさにこのときだった。イタリア製の真正拳銃で、銃身がやや短いものだった。