俺に是非を説くな 激しき雪が好き

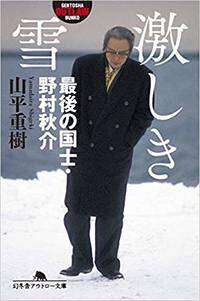

平成5(1993)年10月20日、朝日新聞東京本社役員応接室で野村秋介は2丁拳銃の銃弾3発で心臓を貫き自決した。なぜ自決したのか? なぜ10月20日なのか? 新右翼のリーダーで、三島由紀夫と並び称される“憂国の士”の苛烈な生涯を描いた『激しき雪 最後の国士・野村秋介』(山平重樹著、アウトロー文庫)、試し読み最終回。

第二章

1

最後の夜、決行を明日に控えて、野村秋介はホテルの部屋で、身内や恩人、親友に宛て七通の遺書を認めた。

父の三郎にはこう書いた。

《おやじ様、一足先に行きます。おやじが技術を通して日本につくしたように、私は私の道を貫徹します。

切なきもの、そして未練は山ほどありますが、それもこれも天命と心得ております。三途の河原とやらで、若い鬼の女の子にでもビールを冷やさせて待っています。おやじはゆっくりとこの世で過ごし、折を見計って来て下さい。お待ち申します。

余り会社の事など気にせん方がいいです。明るく、大らかに、ゆったりと残り少なき日々を過して下さい。お袋さまに、長い間お世話になりましたる段、くれぐれもお礼を言って下さい。

「親思ふ心にまさる親心」

いにしへ武士の言葉切なし》

親父、勘弁してくれ──野村は心の底から詫びた。

自決にあたって、野村に唯一気がかりなことがあるとすれば、この父のことよりほかなかった。

野村三郎は明治四十三年十二月二十日、横浜の鉄工所の次男として生まれた。三郎の父親という人は、東京・足立区で代々庄屋をつとめる家の次男坊だったが、長じて独立、横浜で鉄工所を設立するに至った。

三郎は昭和三年、神奈川県立工業学校の機械科を卒業すると、三菱航空機(現・三菱重工業)に就職。入社後は設計課に勤務して、戦車の各部所の設計とフランス製ルノーの阻寒気球機の国産化を担当した。

三郎は三菱航空機で今日の技術の基礎を築くのだが、ここには東大出のエリートがゴロゴロしていた。そこで一念発起した三郎は、拓殖大学スペイン語科(ブラジル語専攻)へ入学。ブラジル語を習得しブラジルへ渡ってエンジニアとして一旗あげようと決意した。当時、一旗組は猫も杓子も満州を目指した時代で、ブラジルというのは珍しかった。

だが、会社で働きながら大学へ通うという無理な生活がたたって肺結核を患ってしまい、ブラジル行きは断念せざるを得なくなった。

結局、三郎は三菱航空機に五年間在籍したのちに、上司とともにオートバイの陸王内燃機モーターサイクル社に入社。同社で米国製オートバイ「ハーレーダビッドソン」の国産化に着手、米国とも技術提携をしながら生産技術を修得した。のちには陸軍省の指示を受け、側車駆動型軍用車の設計・責任者をつとめた。いわば三郎は、生産技術者としては日本の草分け的な存在だった。

そんな三郎が独立して川崎に自分の会社「野村精器」を設立するのは、昭和十六年のことである。

たまたま家族が病気になり、勤めに出られなくなったことも転機となった。金はなかったが、下請けの二社が給料を払ってくれたばかりか、モーターサイクル社の社長も、

「会社を辞めたら、メシ食えないだろう」

と、三郎の新会社のメドがつくまで給料を出してくれたのである。三郎の技術を高く買ってのことだった。

その金三百六十円を独立資金に充て、家賃三百円を払って工場を借り、裸一貫からの出発であった。

その後、石川島航空工業の信頼を得て、航空機用エンジンの部品を製作、昭和十八年に本社を横浜に移し、千葉市に分工場、富山県高岡市に疎開工場を建設、会社は急成長する。が、それも束の間、敗戦によって倒産を余儀なくされてしまう。

文字通り雌伏十年ののち、昭和三十年、東京・蒲田に再興した会社が、油圧シリンダーメーカーの「南武鉄工」で、紆余曲折を経て、現在の優良中堅企業へと導いた男が野村三郎であった。

曲がったことは大嫌い、明治男の典型とも言える三郎から、

「易きに走るな、社会のために尽くせ」

と、幼少のころより言われ続けて育てられた野村秋介は、この父から計り知れない影響を受けていた。

昭和三十八年七月十五日、野村が時の建設大臣・河野一郎邸焼き打ち事件を起こし、世をあげて糾弾されたときも(なにしろ児玉誉士夫の盟友・河野に牙を向けたことで、右翼陣営の大半、並びに関東中のヤクザさえも敵にまわしたのだ)、三郎の言がどれだけ心の支えになったことか。

三郎は懲役十二年の刑で入獄する息子に、

「おまえが自分で正しいと信じてやったことなら、百万人の罵倒を浴びても、決して退いてはならない。世の中がどれだけおまえを非難し、攻撃しようとも、私はおまえの父としておまえを決して見捨てない。だから、たじろがず、真っ直ぐ行け。そして反省すべき点は、おまえ自身が心して反省すればよい。くれぐれも健康に気をつけてゆけ」

と言ったのだった。

「親父……」

またしても窓の外の夜景がぼやけだしてくる。

〈本当にあなたは偉大な明治男だった……〉

野村が河野邸焼き打ち事件を起こした年、三郎の身にも大きな事件が発生する。火事によって自分の経営する「南武鉄工」本社・工場を全焼させてしまうのだ。

さらに二年後の昭和四十年には、その火災と〝オリンピック不況〟が重なって会社が倒産、破産宣告を受ける事態となった。このとき、三郎は五十五歳だった。

長男の長期服役、本社・工場の全焼、会社の倒産、破産宣告──と、その身に降りかかる相次ぐ試練と逆境。だが、三郎はそれをものともせず、不屈の闘志と努力でその危機的状況を乗りきった。

やがて会社を再興させ、二十七年かかってそのときの借金を全部返し終えた。そればかりか、この三年ほどは毎年、「日刊工業新聞社賞」「東京都知事賞」「中小企業長官賞」さえ受賞しているのだ。

借金を返し終えたとき、三郎は息子と一緒に祝杯をあげた。三郎の晴れやかな顔を見て、秋介は、

〈ああ、オレはこの親父は超えられないな〉

とつくづく思ったものだ。

いくら息子が世間から「新右翼の旗手」と注目を浴びるようになっても、三郎は「おい、バカ倅」と呼んで、

「おまえみたいな小僧右翼と話はできねえ。オレの腹にはでっかい日の丸があるんだ」

と言い、秋介を苦笑させた。権力者を最も恐れさせる男も、この父・三郎の前では形なしであった。

三郎と初めて会ったとき、後藤忠政も、

「なるほど、この親父さんがあっての野村秋介なんだなあ」

と思わず唸ったものだ。

野村が男として畏敬の念を抱き、つねに自分の前に屹立する存在としてあったのが、父・三郎であった。

※続きは『激しき雪 最後の国士・野村秋介』(山平重樹著)をぜひご覧ください。