クルミは形が脳に似ているから、脳にいい?!

私が学んだのは北京中医薬大学の「養生康復科」、日本語に訳せば「予防医学科」というところです。ここでは、中国医学による病気の診断方法や薬の処方のほか、食事で心身を整え、病の治療と予防をする「薬膳」(中国では中医営養学と言います)を教えていました。

中国医学は、伝統医学であることもあって、非科学的だと思われがちです。ですが最近は、中国医学が経験的に、治療効果や保健効果があると説いてきたことが、現代医学や現代栄養学の研究や実験によって裏付けられることも多くなってきたように思います。

大学の栄養学の授業では、いろいろな食材の中医学的な薬効を学びます。

ある日、クルミの薬効について教師が説明をしました。

「クルミは高い健脳効果がある食材です。集中力の向上や認知症、健忘予防に使います。なぜなら、クルミは形が脳に似ているからだと言われています」

このような「同じ色や形をしているものは、それを補う効果がある」という考え方を、中国医学では「同類相補(どうるいそうほ)」と呼びます。

中医薬大学の中国人同級生たちは、私とは違ってバリバリの理系。中国全土から高い競争を勝ち抜いてきた秀才ばかりです。そんな彼らがとくに反論するでもなく、ふんふんと聴いています。

「形が似ているから効果があるなんて、ナンセンス」とそのとき私は思いました。

しかし、どうでしょう。近年発表された論文では、クルミの皮のポリフェノールと、クルミに含まれるαリノレン酸が、認知症予防に高い効果があることがわかりました。

また伝統的な中国医学では、「色」や「味」にも薬効があり、とくに「食材の色」を重視します。たとえば赤い食材や黒い食材は「血」の色に似ているため、血を増やし血流をスムーズにする、「補血(ほけつ)」「活血(かつけつ)」という効果があるとします。 具体的な食材としては、ナツメ、小豆、赤身の肉、クコ、ベリー類、トマト、人にんじん参などです。

一方、現代栄養学では、植物の色素については、これまでは化学研究や植物の生合成に関する研究が中心でした。

しかし、1980年代には、植物の色素や味が、人間の健康を守る生理機能成分「ファイトケミカル」として注目され、健康効果の対象となりました。

とくに大きな注目を浴びたのは、90年代の、赤ワインに含まれるポリフェノールという色素に抗酸化効果があるという発表です。

以降、植物の色素「トマトのリコピン」「唐辛子のカプサンチン」「人参のカロテン」などに健康増進効果があることはもはや常識で、同様のポリフェノールはすでに1000以上見つかっています。

また、漢方薬も、さまざまな効能が医療の臨床で実証され、応用されることが増えています。

中国医学と西洋医学は、基本的に理論体系や疾病の診断方法が違います。ですので中国医学のすべての効能を西洋医学的に証明することはできません。しかし、中国医学の処方の多くは、少なくとも数百年の単位で使われてきたものです。まったく効果のないものは、時間によって淘汰されていきます。

今でも現役で使われ続けているという事実自体が、中国医学の効果を裏付けるものだと考えていいのではないでしょうか。

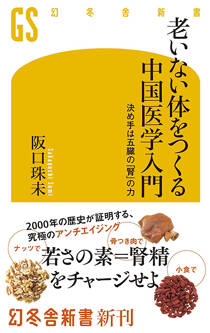

老いない体をつくる中国医学入門

「毎日一握りのナッツを」「肉は骨つき・皮つきが基本」「食べても消化できなければ毒になる」等、2000年の歴史が証明する究極のアンチエイジングを、やさしく紹介。