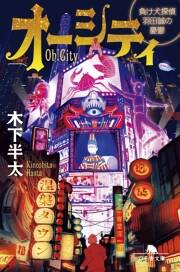

金と欲望の街「オーシティ」。ギャンブルシティとなった、かつての大阪―ー。泣く子も黙るこの街で、“負け犬探偵”の羽田誠、”死神”と呼ばれる刑事、拷問好きな殺し屋、逃がし屋の少女、命を狙われた娼婦…ワケありの面々が疾走する!

木下半太の『オーシティ』。冒頭を試し読み。

* * *

3

午前九時──。

羽田は済生会病院の駐車場に、愛車のクリーム色のフォルクスワーゲン・タイプ1ロクナナを停めた。“ビートル”と呼ばれ、カブトムシのような形をしている車だ。

一九六七年式特有の二重になっているバンパー“ロクナナバンパー”が気に入って去年購入した。中古で十五万円の超お買い得の値段だったのだが、たびたび機嫌が悪くなってエンジンがかからないときがある。

それにしても天気が悪い。羽田の運命を暗示するかのような曇り空だ。一服して車を降りようとしたが、タバコを切らしているのを忘れていた。

クソッ。舌打ち。続いて、溜め息。羽田は、《ホープ・スーパーライト》の空き箱をクシャリと丸めた。本当は、《ホープ》を吸いたいのだが、肺ガンが怖い。

昨夜は、ほとんど眠れなかった。万力で金玉をどうやって潰されるのだろうかと気になってしょうがなかったのだ。愛染は、人が恐怖する表情を見たい筋金入りの変態である。と考えれば、抵抗できないように手足を縛られた上で金玉に万力をジャストフィットさせられるというのが正解か。あれやこれやと考えているうちに朝が来てしまった。

せめて着替えたい。タキシードが汗くさくて我慢できない。

羽田は車を降りて、済生会病院の玄関へと急いだ。駐車場は青いテントの一団に取り囲まれていた。ホームレスだ。オーシティになってから、梅田や難波の繁華街で彼らを見ることは少なくなった。世界から訪れる観光客の目に触れないよう役所の人間に排除され、追いやられているからだ。

病院の玄関の自動ドアをくぐり抜けてロビーへと入った。消毒剤の臭いが鼻をつく。

受付には、早くもじいさんとばあさんの行列ができていた。地獄の閻魔(えんま)さんの前に整列する亡者(もうじゃ)のようだ。

並んでいる時間はない。こっちは金玉を人質に取られているのだ。

羽田は、行列を無視してカウンターの女性スタッフに声をかけた。

「入院している茶谷新一の部屋を知りたいんですけど」

「順番にお伺いしますので、ちゃんと列に並んでください」

赤くてデカい眼鏡をかけたトンボみたいな女が睨みつけてきた。自分がモテないことを逆恨みし、男を敵対視するタイプだ。

「急いでるんです」

「他の皆様もそうです」

「そこを何とかお願いできませんか」羽田は、カバンから一冊の文庫本を取り出した。

「宮沢賢治お好きですか。心が洗われますよ。特に『どんぐりと山猫』が僕のおすすめです。ぜひ読んでください」

「そんなもの貰っても……」

「自分勝手などんぐりたちのお話です。山猫は裁判官です」

「はあ」赤トンボが、面倒くさそうに相槌(あいづち)を打った。

「風刺が利いてて愉快なんです。どんぐりが民衆で、山猫が無能な指導者として読みとれる。まるで現代の日本を予言しているかのようです。日本の医療制度に当てはめれば、どんぐりは、汗水流しながらも安い賃金で働く病院のスタッフ。山猫は、医療ミスが起きても責任を取ろうとしない経営陣とも言えるんです」羽田は赤トンボの左胸にかかる名札をチラリと見た。「いいですか、元木さん。あなたはどんぐりなんです。小粒だけども貴い存在なんです」

「何をわけのわからないことを言ってるんですか」赤トンボが動揺して、ずり下がったメガネをひとさし指で上げる。

「そう言わずに、たまの読書もいいもんですよ」羽田は強引に、赤トンボの手に文庫本を押し付けた。「受付とはいえ、病院勤務はハードワークです。なにせ人の命を預かってるんですから。そのストレスたるや想像を絶することでしょう。たまにはゆっくりと本でも読んで英気を養ってください」

「ちょ、ちょっと……何ですか、これ」赤トンボが、文庫本に挟まっている一万円を指した。

「しおりです。遠慮せずに使ってください」羽田はニッコリと笑顔を浮かべた。

「ちょうど、読みたい本がなかったの」赤トンボが、しかめっ面で文庫本を受け取る。

案の定、鼻の穴は膨らんでいる。

地獄の沙汰も金次第。オーシティにぴったりの言葉だ。

五年前、ヤクザに腕を折られて入院したことがある。

依頼された失踪人を見つけ出すことができず、腹いせに木刀で殴られた。

驚いたことに、妻は一度も見舞いに来なかった。新婚だったのにもかかわらず、だ。

退院して怒り心頭で家に帰ると、妻はソファでコーエン兄弟の初期の作品を観て涙ぐんでいた。

「ねえ、私、この女の人になりたい」妻は画面の女優を指した。

警官の制服姿のホリー・ハンターだった。

「どうしてそう思うんだ」羽田は怒るタイミングを失って訊いた。

「強いからよ」妻は、そう言ってティッシュでチンと鼻を擤(か)んで振り返った。「おかえりなさい、あなた。ずっと待ってたわよ」

大富豪の赤ちゃんを盗んで育てようとする役のホリー・ハンターは、羽田には決して強い女には見えなかった。

反論しようとする羽田を、妻は両手を広げて抱きしめてくれた。

「見舞いに来なかったね」羽田は妻の胸に埋もれながら言った。甘い匂いがする。

「遠くからずっと見守っていたわ。『あなたの骨が無事にくっつきますように』って。だから大丈夫」

大丈夫かどうかは俺が決めることなんだけどな……まあいいか。

「私の前の仕事知ってるでしょ。離れたところから見守るのが得意なの」

羽田は妻の腕の中でコクリと頷いた。

久しぶりの妻のハグは、羽田の思考を麻痺させた。

茶谷は、六人部屋に入院していた。

「よう、元気か」

羽田は、カーテンの中を覗いた。パジャマ姿の茶谷がベッドに横になってテレビを観ている。古い映画だ。イヤホンをしているので羽田が来たことに気づいていない。

肩を叩いた。茶谷がビクリと反応して体を反転させる。

ナイフが、羽田の鼻先数ミリのところで止まった。

「なんだ、羽田かよ。驚かせるんじゃねえ」

茶谷の額に大粒の汗が噴き出している。

ああ、こりゃ、ダメだな。すぐにわかった。こいつは、もう“耳切り茶谷”じゃない。野獣のような目が消えている。完全に負け犬の目だ。この目では、借金取りは廃業しなければならないだろう。

「何しに来たんだよ」

茶谷がナイフを枕の下に隠す。いつか巡回の看護師を刺してしまうんじゃないかと心配だ。羽田ももう少しで鼻を落とされるところだった。

「愛染に大怪我を負わされたって噂を聞いてお見舞いにきたんだよ」

「金玉を潰されたって噂か」茶谷が自嘲の笑みを浮かべる。「タキシードまで着てご苦労なこった」

「タキシードのことは聞くな」羽田は、宮崎県産の塩らっきょうをサイドテーブルの上に置いた。「これ食ってくれ」

「厭味(いやみ)か。本当は心の中で、ザマァミロって思ってんだろ」

「まさか」

その通りだ。羽田は前からこのナイフを振り回す若僧が嫌いだったし、怖かった。羽田の人探しの依頼料も毎回ナイフを片手に値切られていた。

「心の中ではゲラゲラ笑ってんだろ?」

「そんなわけねえだろ。ところで何を観てんだよ」

強引に話題を変えた。これ以上、金玉の話を続けているとまたナイフが飛び出してきそうだ。

「チャップリンだよ」画面の中でチョビひげの男が、飛んだり跳ねたりしている。

「懐かしいな。子供のころ見たことがあるよ」

とりあえず、話を合わせた。羽田は映画が大嫌いである。邦画はアクションが地味で眠たくなるし、洋画は字幕を追うのに必死で頭が痛くなる。暇があれば、宮沢賢治ばかり読んでいる。宮沢賢治の世界は羽田にとって心地がいい。自然の描き方の感性が素晴しいとか、擬声語の使い方が独特のリズムを生み出しているとか、宮沢賢治を評する言葉は色々あるが、羽田は違った。宮沢賢治の目線は弱者を愛し、強者を憎んでいる。羽田とは逆の生き方だから憧れるのだ。強者に媚びへつらい、弱者を踏みつけないとオーシティでは生きていけない。

「チャップリンの中で、どの作品が一番好きだ」茶谷が訊いてきた。

「えっと、『モダン・タイムス』かな」そのタイトルしか出てこない。覚えてるのはチャップリンが巨大な歯車に巻き込まれるシーンだけだ。そもそも、チャップリンが嫌いだ。大富豪のくせに、ホームレスの演技で金を稼ぐなんて人をナメるにもほどがある。

「お前何もわかってねえな」茶谷が小馬鹿にしたように笑った。「チャップリンの最高傑作は『街の灯』だろうが」

「そうなのか」

茶谷が、溜め息を漏らす。「映画史上でも三本の指に入る名作中の名作だよ。このラストシーンを見ろ」

茶谷が、リモコンで画面を早送りしてからイヤホンを抜いた。

美しい音楽の中、美しい女が、ホームレスのチャップリンの手を握る。まさに“歯が浮く”シーン。現実なら、ホームレスにあれだけ近づいたら臭いで鼻がもげそうになるはずだ。

「ここだよ、ここ。このラストシーンを超える作品が今の世の中にあるか。映画はラストシーンがすべてなんだよ。ラストシーンが美しくない映画はカスだ。ゴミだ。羽田、この美しさを目に焼きつけろ」

茶谷が興奮して、捲し立てた。目が涙ぐんでいる。金玉を潰されて女々しくなったのだろうか。

羽田は仕方なしに画面を見た。不思議なことに、羽田の周りには映画好きの人間が多い。

「最高だろう。うん。最高だよな」茶谷がうっとりした顔で鼻水を啜りあげる。

のん気に映画鑑賞なんてしてる場合ではない。情報を聞きだすのが目的なのだ。

そのとき、隣のベッドからオナラの音が聞こえてきた。ブべべべべべべと大音量でなかなか鳴り止まない。

茶谷が、舌打ちをしてカーテンを睨む。「腸が悪いジジイが入院してるんだよ。一度、屁を放ったら五分は止まらねえ。ちくしょう。せっかくチャップリンを観てるのによお」

「それは、大変だな」羽田は太腿(ふともも)を抓(つね)り、必死で笑いをこらえた。

「俺の人生は終わりだ」茶谷がメソメソと泣き出した。「金玉を潰された上に、毎日屁の音を聞かされてるんだぞ」

「何が理由で愛染と揉めたんだ」

「うるせえ、てめえには関係ねえだろ」茶谷が充血した目で羽田を睨みつける。

「王小蘭はどこにいる」羽田は、いきなり切り札を出した。今の茶谷に、出し惜しみは時間の無駄だ。

「何だと」茶谷がピタリと泣き止んだ。「誰の依頼だ?」

「《百足屋》の女将だよ」

本当のことは言わないほうがいい。依頼主が愛染だと知ったら口を閉ざしてしまう恐れがある。

(つづく)

オーシティ 負け犬探偵羽田誠の憂鬱の記事をもっと読む

オーシティ 負け犬探偵羽田誠の憂鬱

泣く子も黙る「オーシティ」。巨大なギャンブルシティと化した、かつての大阪。落ちぶれた探偵の羽田誠は、街の死神と呼ばれる刑事・愛染から脅迫される。誰より早く“耳”を探せ。失敗したら地獄行き――。耳を追うのは、殺し屋、逃がし屋、娼婦、盲目の少女。ただの耳に、全員が命がけ!? 謎多すぎ、最後まで結末が読めない、超高速サスペンス!