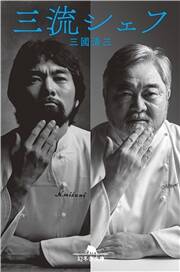

時代の寵児と言われながら、37年間、第一線を走り抜け、名店「オテル・ドゥ・ミクニ」を今年閉じることになった料理界のカリスマ・三國清三シェフ。70歳で新たな夢を実現しようと踏み出した「世界のミクニ」のこれまで、そしてこれからは……。本人みずから綴った感涙の自伝『三流シェフ』より、何者かになろうとして懸命にもがくあなたへ、熱きメッセージをお届けします。

* * *

豊かな増毛の海で、ぼくは毎日のように父と船に乗っていた

料理人という職業を知ったのは小学生の頃だ。

北海道の日本海側に、増毛という漁師町がある。昔は陸の孤島と呼ばれた。高い断崖が続く雄冬岬に阻まれて、海伝いの海路でしか到達できなかった僻地だ。

父はその町の漁師だった。

実家の目の前は日本海だ。朱文別の入り江が目と鼻の先で、父は浜から手漕ぎの小舟を出して漁をしていた。

この父に、幼いぼくはよく連れ回されたらしい。父は無類の酒好きで、その酒の席にも連れていかれた。酔った父が誰かに咎められたとき、ぼくが猛然と怒って大人相手に食ってかかったという話を、姉から聞いたことがある。

父は三男坊で、ぼくも三男坊だ。上に兄2人と姉2人、下に弟が2人いる。その7人の中で、酒の席に伴ったのも、父の船に乗せられたのもぼくだけだった。

三男坊同士、気が合ったのかもしれない。

実を言えば、その頃の自分の感情が思い出せない。

父をどう思っていたか、どんな話をしたかも、ほとんど憶えていない。無口で身体の大きな人だった。漁の腕は確かで、農耕馬も巧みに操る人だった。田や畑仕事は主に母の役割だったが、母の手に余る力仕事は父が黙々とこなしていた。記憶にあるのは働く父の姿だけだ。子犬が親犬の後をついて歩くように、幼いぼくはただ無心に父の姿を見ていたのだろう。

夕方近く父は沖に船を出して刺し網を仕掛けた。翌日の明け方、網を引き揚げると魚やエビがたくさんかかっていた。入り江の海底には海藻が茂り、昆布も採れれば、アワビもウニもタコも獲れた。片手で櫂を器用に操りながら、網を流したり、引き揚げたりしている父の横で手伝うのがぼくの仕事だった。小学2年生くらいから、毎日のように父と一緒に船に乗っていた。増毛の海は豊かだった。

料理人という職業を初めて意識した

もっとも海が豊かでも、手漕ぎ船では漁獲はたかが知れている。

小学校の高学年になると、魚市場に売りに行くのも、ぼくの役目になった。一斗缶にウニやアワビを詰めて、朝六時半の汽車で市場に運ぶ。現在は廃線になってしまったが、当時は留萌駅から終点の増毛駅まで鉄道が通っていた。その沿線の舎熊駅まで一斗缶を背負って歩いた。吹雪くと道は雪で埋まる。汽車の走る線路の上だけは雪がない。吹雪の日は凍えながら線路の上を歩いた。

市場は留萌にあった。その留萌の魚市場で、背負ってきた魚を大人に混じって競りにかけた。競りは面白かった。少しでも高い値段がつくように、大きなウニをいちばん上に盛ったりするわけだ。小さいのは下の方にうまいこと隠して。子どもの知恵だが、これが案外通用した。「やっ!」品物を買ったオジサンさんが悔しそうな声を上げる。「また、三國の坊主にやられた!」。

料理店に持ち込むことを憶えたのもあの頃だ。

時化でアワビが1つか2つしか獲れなかったことがある。大きなアワビだったから諦めきれずに市場に持ち込んだが、数が少なくて競りにかけられないと断られた。

行きは鉄道だが、その日の帰りはバスだった。バス停の裏に食堂があって、ぼくはその食堂の母さんたちと仲が良かった。……というか、ぼくはいつでもどこでも誰とでも、すぐ仲良しになる。人と仲良くなるのと物怖じしないのだけは、ぼくの特技みたいなもので、それはこの頃からずっとそうだった。

それで食堂の母さんに、

「このアワビ売れなかった。こんなデカいのに。どしたらいいべ」

と愚痴をこぼしたら、

「キヨミちゃん、料理屋さんに持ってってごらん」

と教えてくれた。

道を聞きながら辿り着いた料理屋は、雪まみれの小学生には敷居が高かった。

正面から入るのは気が引けたので、裏に回ったら戸があった。

なにも考えずにその戸を開けたら厨房だった。あの光景は今も忘れない。冬の寒い日だったから、あったかい湯気と、えもいわれぬうまそうな匂いが溢れ出した。揃いの白衣を着た料理人たちが、動きを止めて全員こっちを見ていた。ぼくが突然戸を開けたもんだから。

いちばん偉そうな人が、咎めるように言った。

「なんだ、お前」

ぼくは一斗缶を背中から下ろした。

「アワビがあるんだけど、買ってもらえねべか」

なんとか話を聞いてもらおうと、ぼくはとっさに嘘をついた。

「母さんが寝込んでて……、これ売らないと家に帰れないんです」

ぼくがそう言うと、その人は怪訝そうな顔を引っ込めて、一斗缶から取り出したアワビを見てくれた。「待ってろ」と言って、奥の電話で市場に相場を問い合わせ、かなりいい値段で引き取ってくれた。

「大きいのが獲れたら、また持ってこい」

それからは時々、一斗缶を担いで料理屋に行くようになった。

アワビでもウニでもモノが良ければ料理屋に直接持って行った方が高く買ってくれると知ったからだが、理由はそれだけではなかった。裏口から覗く厨房は別世界だった。出汁を炊くいい匂い、きびきびと立ち働く料理人たち。

憧れというには不確かだ。それで料理人になりたいと思ったわけでもない。

ただ料理人という職業を、あの時ぼくは初めて意識した。

食堂の気のいい母さんたちも料理を作ってはいたけれど、厨房で働く料理人たちはなんだか颯爽としてかっこよかった。

* * *

この続きは書籍『三流シェフ』をご覧ください。