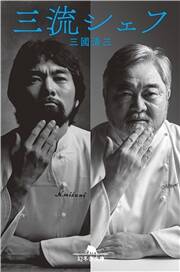

時代の寵児と言われながら、37年間、第一線を走り抜け、名店「オテル・ドゥ・ミクニ」を今年閉じることになった料理界のカリスマ・三國清三シェフ。70歳で新たな夢を実現しようと踏み出した「世界のミクニ」のこれまで、そしてこれからは……。本人みずから綴った感涙の自伝『三流シェフ』より、何者かになろうとして懸命にもがくあなたへ、熱きメッセージをお届けします。

* * *

札幌の米屋で住み込みで働きながら、夜間の専修学校へ

佐藤米穀店の生活は楽しかった。

潮の匂いがしないかわり、都会には刺激があった。自転車を漕いで走り回っているだけでも、見るもの聞くものに好奇心が湧いた。得意先のお客さん方にも可愛がられた。増毛から出てきたと話すと、みんな目を丸くした。

保温できる電気炊飯器が世の中に出始めた時代で、佐藤米穀店でも売り始めた。親父さんが一つ売るごとに5千円くれるというので、お得意さんを回っては保温電気炊飯器がどんなに便利かを切々と話した。売りに売った。喋るのだけは昔から得意なのだ。中学校の弁論大会では北海道大会で2位になったくらいだ。店でいちばんたくさん保温電気炊飯器を売ったのは、間違いなくぼくだった。

一日の仕事終わりに高校のグラウンド横に自転車を停めて一休みするのが、いつもの日課だった。佐藤米穀店のすぐ近くに、北海道札幌南高等学校があった。道内一の進学校だ。

汗を拭いながら、高校生がテニスをするのを眺める。男女のテニス部員たちの掛け声や楽しそうな笑い声がグラウンドに響いている。それが嫌でも耳に入る。

いや、それが聞きたいばかりに、自転車を停めたのだ。そうしていると、自分も高校生の輪の中にいるようだった。胸のあたりがチクチクした。ほんとうなら自分も高校一年生だ。高校に行っていたら、あんな毎日を過ごしていたのだろうか。自分があの中の一人だったら、どんな未来があっただろう──。

もっとも感傷にひたれるのは、わずかな時間だ。

一息ついたら、すぐに店に戻らないといけない。店の向かいに丸元という仕出し屋があった。その仕出し屋に米を運んでようやくその日の仕事が終わる。大きな仕出し屋だから、毎日大量の米を使うのだ。

仕事が終わったら、急いで夕食を食べて学校に行く。苦学生は忙しかった。

その夕食が楽しみだった。米穀店のお嬢さんが作ってくれた。栄養士の資格を持っている人で、食卓にはいつもハイカラな料理が並んだ。

料理らしい料理を食べたのは、あれが初めての経験だった。実家の料理は、魚を焼くとか芋を煮るとか、元がなんだかわかるものばかりだったが、一見してなにから作ったのかわからないものがたくさんあった。

いちばんの衝撃はハンバーグだ。

肉料理と言われたけど、こんな肉は見たことがなかった。

ぼくの知っている肉は、札幌に出ていた兄が土産に買ってくるジンギスカンだ。羊の肉をタレに漬け込んだ、北海道民なら誰でも知っているあのジンギスカン。

正月には兄も姉も家に帰ってくる。家族全員揃っためでたい席で、ジンギスカンを食べるのが我が家の恒例の行事だった。

一年に一回、肉を食べる機会はそれくらいしかなかった。

あれが肉というものだ。薄切りにされていても、肉の原型はとどめている。ところが目の前のハンバーグなる食べ物は、その肉らしさがどこにもない。こんな丸い形をした柔らかい肉は、動物のいったいどこの部分なのだろう。

知らないものを食べると、たいてい腹を壊す。見知らぬ食べ物を警戒するのは子どもの本能だ。おそるおそる箸でつつきながら、どうしても変なことを考える。

ぼくは日本一のハンバーグを作る

ハンバーグには黒っぽいソースがかかっていた。

魚でも肉でも野菜でも、自然の中に黒い食物は少ない。例外はキノコだ。そして黒いキノコには毒がある。いや、ほんとにそうかどうかは知らない。母の教えだ。

秋になると、母と実家の裏山に入ってキノコ採りをした。「キヨミ、黒いキノコは採るな。毒がある」。母は確かにそう言っていた。

これは毒じゃないのか。なんだってお嬢さんは毒を食べさせるのか。親父さんが不景気だと言っていたから、まさか人減らしをしようっていうんじゃ……。

途方もない妄想まで膨らませながら、食卓を囲む仲間たちを盗み見ると、みんなあたりまえのようにハンバーグを食べている。

空腹と好奇心に負けて、箸の先でひとかけらだけつまんで口に入れた。甘酸っぱい味がした。肉はびっくりするほど柔らかい。肉汁の旨さと、香ばしい甘酸っぱさが口の中で混ざる。今までの人生では味わったことのない、なんともいえない不思議な絶妙な味だった。こんな食い物が世の中にあったとは。肉を細かく刻んだミンチも、ドミグラスソースもぼくはまだ知らなかった。思わず声が出た。

毒と疑ったことなどすっかり忘れ、「旨め、旨め」を連発していた。「こんな旨めえもん、生まれてから一度も食ったことない」とまで褒めたものだから、お嬢さんはたぶん照れ隠しにこう言った。

「これは家庭のハンバーグ。グランドホテルのハンバーグはこんなもんじゃない。キヨミちゃんが食べたら、それこそ腰抜かすよ」

それがグランドホテルを知った最初だった。

札幌グランドホテル。天皇陛下も泊まる、正真正銘の皇室御用達。札幌市民の誰もが認める、北海道で最も格式の高いホテルだ。

お嬢さんからそう聞いて、その瞬間に腹が決まった。

夜間学校を出た後の自分の将来がわからなかった。自分がこれからなにをしたらいいのかわからなかった。そのもやもやが晴れた。

ぼくはグランドホテルのコックになって、日本一のハンバーグを作る。

鼻を膨らませて宣言すると、お嬢さんは気の毒そうな顔をした。

「でもねえキヨミちゃん、グランドホテルは中卒じゃ雇ってくれないと思うよ」

街の洋食屋でも、おいしいハンバーグを出すところはいくらでもある。そういう店なら頑張ればきっと入れてくれるんでないのと、お嬢さんがなだめようとした。

そんなこと言われたもんだから、なおさら気持ちがつのった。

グランドホテルでコックになろうと心に決めたら、南高の生徒たちを遠くから眺めるときの、なんとも言えない寂しさが消えた。あの高校生たちの前にある輝くような未来は、自分の前にも開けていると知った。さっきまで名前も知らなかった札幌グランドホテルは、今や人生の目標になった。

グランドホテルじゃなきゃ駄目なのだ。

問題は、中卒のぼくがどうやってそこに入るかだ。

* * *

この続きは書籍『三流シェフ』をご覧ください。