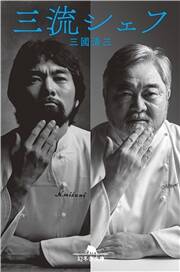

時代の寵児と言われながら、37年間、第一線を走り抜け、名店「オテル・ドゥ・ミクニ」を今年閉じることになった料理界のカリスマ・三國清三シェフ。70歳で新たな夢を実現しようと踏み出した「世界のミクニ」のこれまで、そしてこれからは……。本人みずから綴った感涙の自伝『三流シェフ』より、何者かになろうとして懸命にもがくあなたへ、熱きメッセージをお届けします。

* * *

18歳の春、札幌グランドホテルの紹介状を手に帝国ホテルへ

配属されたのは、帝国ホテルの中二階にあった「グリル」の洗い場だった。

グリルの元々の意味は焼き網。調理法としては、鉄網や鉄板を使って食材を直火で焼くことを意味する。客の目の前の鉄板で料理人が牛肉やアワビを焼き、焼き立てを饗するグリルスタイルのレストランは昔から人気だった。

ロシアのオペラ歌手フョードル・シャリアピンが、戦前の帝国ホテルに滞在したときの逸話が残っている。当時の「グリル」の筒井福夫料理長が、歯槽膿漏に悩まされていたシャリアピンさんのために、牛肉を叩き丁寧に筋切りしてから、すりおろした玉ねぎでマリネして焼いた。牛肉を柔らかくするためだ。シャリアピンさんはことのほか気に入って、滞在中は連日「グリル」に通い、この特製ステーキを食べたそうだ。シャリアピン・ステーキ誕生の秘話だ。

驚いたことに、帝国ホテルには「グリル」のような料理店が18店舗もあった。料理人の数だけでも350人を超えていた。

その頂点に君臨するのが、村上総料理長だった。

帝国ホテルの厨房では、ソース作りに大量の赤ワインとフォン・ド・ボーを使っていた。フォン・ド・ボーは仔牛の骨から取った出汁だ。巨大な寸胴で何時間もアクを取りながら、山のような仔牛の骨と野菜を炊いてソースのベースに使っていた。グランドホテルでは見なかった光景だ。本格的なフランス料理はこうなのだ。一日も早くぼくもあそこで料理をしたい。

毎日せっせと洗い物をしながら、ぼくは虎視眈々とチャンスを窺った。

パートタイムしか空きがないと言われたときは意気消沈もしたけれど、要するに振り出しに戻っただけのことだ。大切なのは目の前の仕事を、誰よりもしっかりこなすこと。鍋でも皿でも、誰よりも手早く、誰よりも綺麗に洗う。洗って、洗って、洗うものがなくなったら、厨房を見回して、誰か忙しそうにしている人を手伝う。

札幌グランドホテルでは、そうやって社員にしてもらった。同じことをすればいいだけだ。そうやって一所懸命に働いて、村上さんの目にとまって一刻も早く正式な社員にしてもらおう。社員登用制度のウエイティングリストのことはいつも頭にあったけれど、その日が来るのをのんびり待つ気はなかった。「グリル」の厨房にも見習い料理人が何人もいた。じゃがいもを剥くにしろ、にんじんを剥くにしろ、負ける気がしなかった。隙さえあれば、仕事を奪ってやろうと狙っていた。

その野望は、ひと月も経たないうちに打ち砕かれる。

帝国ホテルの厨房は、想像以上に厳格な職場だった。洗い場のぼくには、野菜ひとつ切らせてもらえなかった。組合活動が盛んだったこともあって、社員の仕事にパートの人間が手を出すことは許されなかった。

来る日も来る日も、黙って鍋を洗うしかなかった。

誰にでも平等な場所が、帝国ホテルにも1ヶ所あった

ぼくがいちばん恐れたのは、総料理長に忘れられることだった。なんとか近づきたいけど、洗い場では顔を見ることさえできない。

相手が他の人なら、ぼくの性格からしてずけずけ近づいた。人づきあいの秘訣はニコニコ笑いながら遠慮なく近づくこと。窮鳥懐に入れば猟師も殺さず。懐に入るのはぼくの特技だ。人が大好きだから。そして人は、自分を好きな人を好きになる。子どもの頃からその調子で、誰とでもすぐ仲良しになれた。

村上総料理長が相手では、そういうわけにはいかなかった。村上さんにはムッシュ村上という愛称があった。温厚な人格者であることは厨房の誰もが知っていたが、敢えて自分から近づこうとする人は誰もいなかった。それぞれのレストランの料理長クラスでさえ、気安く話しかける雰囲気ではない。まして最末端の皿洗いが、自分から声をかけるなんてできる相談ではなかった。

だけど、なにしろ頂点に立つ人だ。なにもしなかったら、ぼくのことなどすぐ忘れてしまうに違いない。

ぼくは一計を案じた。

村上さんには、帝国ホテルの18軒すべての店を毎朝巡回する習慣があった。それぞれの店に顔を出して、「おはよう」と声をかける。それだけでも厨房は引き締まるのだ。もっとも洗い場のぼくのところまではやって来ない。大きな声で挨拶を返しても、村上さんの耳に届きはしない。

ただ、ひとつだけ声を届かせる方法を思いついた。貧乏人でも志は平等であるように、誰にでも平等な場所が、帝国ホテルにも1ヶ所あった。

同じ中二階に総料理長のオフィスがあったから「グリル」は朝の巡回ルートの最後だった。村上さんは「グリル」に顔を出した後、いつも近くのトイレに立ち寄ることにぼくは気づいた。

村上さんが出た後、少しだけ間を置いて洗い場を抜け出す。村上さんが用を足し終わる頃合いを見計らって、その隣に立つ。あくまでも偶然を装って。

「あ、総料理長。おはようございます」

村上さんはチャックを上げながら、こっちを見る。

「おう、君か。元気にやってるか?」

「はい」

会話はたったそれだけだ。だけど少なくともその瞬間は、ぼくが洗い場にいることを思い出してくれるに違いない。

毎朝は不自然だから、偶然と思ってもらえるくらい間を置かなきゃいけない。その一計を実行するのは何日かに1度だけにした。

涙ぐましい努力ではある。そんなことで採用の順番が繰り上がるとは、ぼくだって思わなかった。それでもなにかしないではいられなかった。

* * *

この続きは書籍『三流シェフ』をご覧ください。