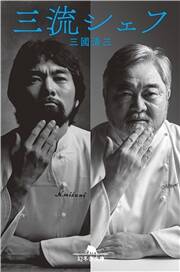

時代の寵児と言われながら、37年間、第一線を走り抜け、名店「オテル・ドゥ・ミクニ」を今年閉じることになった料理界のカリスマ・三國清三シェフ。70歳で新たな夢を実現しようと踏み出した「世界のミクニ」のこれまで、そしてこれからは……。本人みずから綴った感涙の自伝『三流シェフ』より、何者かになろうとして懸命にもがくあなたへ、熱きメッセージをお届けします。

* * *

鍋洗いからスイスの公邸料理人に大抜擢。初めての仕事は、作ったことのない「フルコース」を12人分

1週間後にアメリカ合衆国の大使を招いての晩餐会。その1週間後にソビエト社会主義共和国連邦の代表を招いての晩餐会。人数はそれぞれ6組12人。当時はアメリカ代表とソ連代表は同席させないという不文律があった。

それがぼくの初仕事だった。

本格的なフランス料理を作るのも、フルコースの料理を作るのも、12人分の料理を一度に作るのも、なにもかも初めてだ。

頭の中はパニックになりそうだったが、そうなればなったで妙に心のどこかが落ち着いた。どんなに焦っても、急になにかができるようになるわけじゃない。

嵐の海であれこれ想像して、心配したり不安になっても、なんの役にも立たない。

自分にできるのは、いつも目の前のことだけだ。

公邸の厨房でもそれは同じだ。

公邸ではスペイン人の夫妻が使用人として働いていた。純朴で温かい人たちで、この夫婦にはどれだけ助けられたかわからない。彼らは小木曽大使の先任の大使時代から働いていたので、晩餐会の段取りも熟知していた。

ぼくは真っ先に彼らと相談して、アメリカの大使が普段行っている料理店を探すことにした。大使が贔屓にしている料理店がすぐ見つかった。「オーベルジュ・ドゥ・リオン・ドール」。フランス料理の名店だった。ジュネーブは大都市ではないし、外交関係者が頻繁に使うレストランは限られていた。

その「リオン・ドール」に連絡して、研修を頼み込んだ。日本の大使の料理人と名乗ったら、驚くほど協力的だった。外交関係者は店の上客なのだ。

念のために言うと、この頃のぼくはフランス語がまったくわからない。店との交渉は大使館の通訳にお願いした。通訳が使えるのは、公邸料理人のいちばんのメリットかもしれない。フランス語でなんとかコミュニケーションできるようになるまでの苦労を、ぼくはあまりしていない。しばらくの間は、公邸の外でなにをするにも通訳の方の世話になった。「リオン・ドール」にも、通訳がついて来てくれた。大リーグの大谷翔平選手みたいなもんだ。

毎日通って、前菜からデザートまで料理を完全にコピーした。

フランス料理には無数のテクニックがある。すべて習得しようとしたら何年もかかるだろう。けれど、一皿の料理を作るのに必要な技術はそれほど多くない。

この前菜の材料はなにとなにで、それをどう切って、どう組み合わせるか。さらにはその食材をどこの店から仕入れるかまで。プラモデルの組み立てみたいに、フルコースを構成する個々の料理を作るための情報を、全部こと細かに教えてもらいながら、その場でぼくが作ってみる。公邸の厨房に戻って、同じ料理をまた作る。

「それなのに、どうして私の好きな料理を知っているんだろう」

それだけを1週間続けて、わかったことがひとつある。

フランス料理だろうがなんだろうが、料理は料理なのだ。

切る、火を入れる、味をつける。基本はそれだけだ。その切り方、火の入れ方、味のつけ方には細かな違いがある。食材に火を入れるのでも、ポワレ(カリッと焼く)するのかグリル(網焼き)なのかロティール(ロースト。オーブンで焼く)なのか、はたまたポシェ(茹でる)か。技法がいろいろあって、それぞれを表すフランス語が細かく決まっているから、知らないうちは混乱する。けれど逆に憶えてしまえば間違いが少ない。料理は料理だけど、フランス料理は案外論理的だった。理屈っぽくて、議論好きなフランス人らしい。

料理の基本は、どこでも一緒なのだ。日本にいたとき、フランス料理は遠い外国の特別な料理だった。ここでは、ただの料理だった。

そしてただの料理である以上、大切なことも同じだった。

まあ、そんな冷静なことを言えるのは、40年以上も経った今だからだ。あのときは、思索に耽る暇なんて1秒もなかった。ただ、必死だった。

1週間寝る間を惜しんで準備して、あっという間にその日の朝を迎えた。

朝から下ごしらえを始め、無我夢中で12名分の料理を作り続けた。12人分の前菜、12人分のサラダ、12人分のスープ、12人分の……。

お客さん方のお口に召すかどうかなんて、もう考えていられなかった。口に合うもなにも料理がテーブルに乗らなければ話にならない。1人あたりの皿数は、前菜からデザートまで6皿。12人分だから全部で72皿。とにかく72皿の料理をひとりで仕上げなきゃいけない。教わった通りの手順と味を間違えないように、それだけは気をつけながら目の前の皿を次から次に仕上げていった。

最後のデザートまですべての料理をなんとか出し終えた。奇跡だ。放心状態で戦場みたいに散らかった調理台を片付けていると、厨房の入り口に小木曽大使が姿を見せた。なにかやらかしてしまったのかと一瞬焦ったが、大使は笑顔だった。

「ありがとう、三國君。上出来だったよ。みなさんも満足してお帰りになった。ただね、アメリカの大使がどうしてもわからないと首を傾げていた。あなたの料理人は先週あなたと一緒に日本から来たんだろう、って言うんだ」

小木曽大使の口調はどこか愉快そうだった。ぼくが「リオン・ドール」に通っていた話を、誰かから聞いたのかもしれない。

「それなのに、どうして私の好きな料理を知っているんだろう、とね」

その晩のメインディッシュはマスタードソースを添えたウサギ料理。「リオン・ドール」の料理長が内緒で教えてくれた、アメリカ大使の大好物だった。

* * *

この続きは書籍『三流シェフ』をご覧ください。