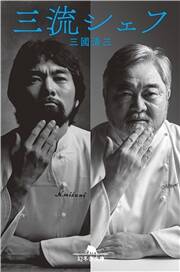

時代の寵児と言われながら、37年間、第一線を走り抜け、名店「オテル・ドゥ・ミクニ」を今年閉じることになった料理界のカリスマ・三國清三シェフ。70歳で新たな夢を実現しようと踏み出した「世界のミクニ」のこれまで、そしてこれからは……。本人みずから綴った感涙の自伝『三流シェフ』より、何者かになろうとして懸命にもがくあなたへ、熱きメッセージをお届けします。

* * *

包丁を握らせれば実力は一瞬でわかる

店を辞めるとき、シェフはサティフィカを書いてくれる。サティフィカの意味は証明書。雇用主による人物証明、あるいは推薦状のようなものだ。

たとえばこんな内容だ。

「何年何月から何年何月まで私の厨房で働いたことを証明します。彼は当方の料理法をたくさん学びました。私は彼の熱心な仕事ぶりを高く評価します。私は彼を同業者たちに推薦し、彼が将来立派なキャリアを築き上げていくことを祈っています」

重要なのは、その後に続くシェフのサインだ。誰の厨房で働いたのかがそれでわかる。三つ星がつくようなレストランの厨房で働くには、当然のことながら高い技術力を要求される。サティフィカはその証明書でもある。さらに言えば、彼らはフランス中に名を知られた料理人だから、お互いをよく知っているし、友人同士であることも珍しくはない。あのシェフが保証するなら間違いないと信用される。ぼくはそういう切り札みたいな三つ星のサティフィカを最終的に5通持っていた。

三つ星の厨房に入るのは難しいけれど、最初のジラルデの店を別にすれば、ある日突然訪ねても門前払いされることはなかった。シェフはぼくが渡した何通ものサティフィカに目を丸くして、「あの店でも働いたのか。やっぱり厳しいのか?」なんて世間話をしながら、「よしわかった。じゃあこの魚をおろしてみてくれ」とか「鶏を捌いてみて」とか、その場で採用試験が始まる。

そうなればこっちのものだから、採用はすぐに決まって、翌日には厨房に立っているなんてこともあった。武道家は一度手合わせすれば相手の実力がわかるというけれど、料理人も包丁を握らせれば実力は一瞬でわかるのだ。

余談だが、フランスの厨房で気づいたことがある。なにもかもフランスの料理人の方が上というわけではないのだ。これはあくまでも一般論で、もちろん例外はあるけれど、包丁のあつかいにかけては、日本の料理人の方が遥かに優れている。まず彼らはめったに包丁を砥がない。日本の料理人なら和食洋食を問わずあり得ないことだ。肉類はまた話が違うけど、魚を捌かせるとその差は如実に現れる。身が多少崩れようが、骨に身がたっぷり残っていようが、彼らはあまり頓着しない。それで十分彼らの魚料理には間に合うから、我々のように切った魚の身の美しさにまでこだわらないのだろう。それでもぼくが魚を捌くと驚く。切り身の断面は滑らかで光っているし、なにしろ仕事が早いから一瞬でおろしたように見えるのかもしれない。

日本の料理人ならそれが普通で、別に威張ることではない。彼らにしても、そこまで綺麗に仕上げる必要はないから、身のほとんどついてない骨をつついて、「これじゃいいフュメ(出汁)が取れない」、なんてぶつぶつ言ったりもする。だけどそこはやっぱり職人だから、心の底では舌を巻いているらしい。シェフが新入りのぼくをいきなり重要なポジションにつけても、誰からも文句は出ない。

自分を守るには自己主張しなきゃいけない

ただし、このときもうひとつ重要なことがある。自分の働きに見合うだけの、正当なギャランティを要求しなきゃいけない。あの時代、フランス人の1人前の料理人なら1ヶ月に5千フラン前後の報酬を得ていた。ぼくは最低でもそれ以上のギャラを要求した。それで不採用になったことはない。実力主義だから、仕事に見合った報酬をきちんと払ってくれる。

ぼくの場合は5千フランくらいから始まって、最高で8千フランくらいまで貰っていた。雇われの料理人としては、けっこうな高給取りだ。高い報酬は自分の仕事が認められているということだから嬉しかったが、それ以上に重要なことがあった。彼らは安い給料で働く人間には、重要な仕事を任せないのだ。

フランスの厨房で働く日本人は、たぶん読者が想像するよりも多い。ぼくは日本人同士で固まるのが好きじゃないので、なるべく日本人が働いていない厨房を探したくらいだ。それでも1人か2人はいるわけだ。その多くが研修生という名目で、まともな報酬を貰っていなかった。真面目で仕事熱心だから重宝はされるのだが、重要なポジションは任せてもらえない。彼らは厨房の片隅で、黙々と働いていた。日本人は遠慮が美徳の民族だから、そうなるのかもしれない。

だけど彼らの感覚からすれば、自己主張しないのは自分に自信がないと言っているのと同じだ。いつまで経っても、彼らと対等に仕事ができるようにはならないし、本当の意味で信頼されることもない。便利に使われるだけで、なにもいいことはない。

フランス人は別に天使ってわけじゃないのだ。そして厨房ではチームワークも大切だけど、同時に激しい競争の場でもあることを忘れちゃいけない。自分の居場所を守るには自己主張しなきゃいけないし、喧嘩だって時と場合によっては必要だ。ひどいことを言われることもあるわけだ。ジラルデなら我慢もするけど、お前なんかに言われる筋合いはない。

「もういっぺん言ってみろ、俺は腹を切るぞ」

品がないけど、それがぼくの殺し文句だった。

相手は嫌な顔をしてもう2度と言わなくなる。冗談とわかっていても、日本人だからもしかしたら……と考えるのだろう。差別的なことを言うような人間はどこにでもいる。悪いことに決まっているけど、正論を言ってもはじまらない。相手の痛いところを突いて優位に立つのが目的だから、肌の色だろうが背の高さだろうが、やつらはなんだって嘲笑の種にする。言われたら、言い返せばいいだけのことだ。ただし言い負けしないってことは大切で、ぼくが平気でいられたのは、そういうことが得意だったからかもしれない。だけどまあ、それは些細なことだ。

そんなことよりも、新入りだろうが外国人だろうが遠慮せずに、自分の実力で勝負できるフランスという国がぼくの性に合っていた。料理の腕でも、口喧嘩でも、フランス人に負ける気がしなかったし、あの時代のぼくは、自分をフランス人だとなかば本気で思っていた。つまりひどいフランスかぶれだったわけだけど、そういうフランスでの生活をぼくは楽しんでいた。あんなことでもなかったら、ぼくはフランスで結婚して、ほんとうのフランス人になっていたかもしれない。

* * *

この続きは書籍『三流シェフ』をご覧ください。