今年の初詣は、もう行きましたか?なぜ初詣をするのか?開運に重要なのか?

新刊『神様と暮らす12カ月 運のいい人が四季折々にやっていること』より、学びましょう!

* * *

「げんかつぎ」が、なぜ大切なのか?

さて、多くの人にとって、神社でお参りが済んだらおみくじを引いて一年を占い、ひとしきり盛り上がるのが初詣の恒例でもありますよね。それから、新しいお守りとお札を受けて、絵馬を書いて、露店でいつもの好物を買う……など、毎年することが決まっていて、それをしないことにはどうにも始まらぬ、という方も多いのではないでしょうか。いわゆる新年のルーティーンが、それぞれの人にありますよね。

そこには、日本人に通底する、「げんかつぎ」という感覚があるような気がします。

げんかつぎとは、以前に行って、良い結果を得られた行為を、繰り返し行うことによって、吉兆を推しはかる行為のことです。

神社のお祭りは、1月1日の歳旦祭(さいたんさい)はもちろん、毎年、同じ月の同じ日の同じ時刻に行われ、稲作の段取りや四季の暮らしに縫い合わさるように、毎年同じ内容の神事が行われていきます。

田植えの春祭り、疫病除の夏祭り、収穫の秋祭り、そしてまた、年始を祝う歳旦祭。農耕民族の日本人は、毎年同じ日に同じことをすることで、実りと繁栄を確実なものにしたかったのでしょう。

今は農業を専門にする人は圧倒的に減りましたが、年の初めにはかならず神社に詣でる、という人が大多数です。私たち日本人の細胞レベルの“記憶”のせいかもしれません。

神社の書庫に大事に収められている、和紙に墨で書かれた奉納帳を見ると、祭りには毎年、同じ人が同じ物を奉納しています。20~30年単位で世代が入れ替わって行くものの、それが何百年と繰り返されています。デジタルデータは消えても、墨は消えない。実感として紙と墨を信用しているので、私たちは今でも祭りの奉納帳を”墨で”書いています。

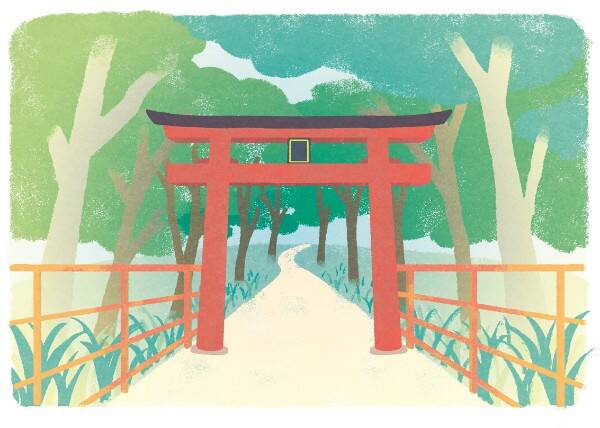

毎年更新されつつ、その存在も、していることも、何百年、古いところでは千年以上、変わらない。そんな神社という場所が、日本中どこでも、「氏神さん」としてご近所のあちこちにある。そこには必ず御神木と呼ばれ、切られることをまぬがれた樹齢の高い木があり、そこにしか生えない苔(こけ)や、小さな生き物が暮らしています。

「ここはいつ来ても変わらへんなー」という参拝者の素直な感想こそ、神社の本質なのだと思います。毎年、同じ場所に来て同じ気分を味わい、げんかつぎができる、このことがとても大事なのです。

神様と暮らす12カ月 運のいい人が四季折々にやっていることの記事をもっと読む

神様と暮らす12カ月 運のいい人が四季折々にやっていること

古(いにしえ)より、「生活の知恵」は、「運気アップの方法」そのものでした。季節の花を愛でる、旬を美味しくいただく、しきたりを大事にする……など、五感をしっかり開いて、毎月を楽しく&雅(みやび)に迎えれば、いつの間にか好運体質に!

* * *

神主さん直伝。「一日でも幸せな日々を続ける」ための、12カ月のはなし。

- バックナンバー

-

- お花見には、開運を呼び、美を引き寄せる「...

- 「お花見」は、未来に起こってほしいことを...

- 桜の開花は、神様が来たことを意味していま...

- ふきのとう、わらび、ぜんまい、たらの芽、...

- 霊力のある桃の花を、部屋に飾りましょう。...

- 桃の木は、中国では仙木と呼ばれるほど邪気...

- 今とは全然違う、平安時代のひなまつり。そ...

- お酒は身を清める手段であると同時に、神々...

- 梅の花の奥ゆかしさを知る人は、運気があが...

- アメリカ人の神道研究者が、なぜこの本に熱...

- 節分は、人間にとってよからぬものが発生し...

- 節分における「魔除け」の作法、知ってます...

- 立春は、「陽の気」が〈減少〉から〈増加〉...

- えびす様と大黒様は富と福を授ける人気の神...

- どうして、その年の動物のモチーフをお守り...

- 何百年から千年以上、変わらないのが神社。...

- 拍手(かしわで)で邪気を祓い、鈴で神様を...

- 「二礼二拍手一礼」の「二」と「一」の意味...

- お正月の「松飾り」は年神様に来ていただく...

- お米を炊く前の「洗い米」をするだけで、神...

- もっと見る