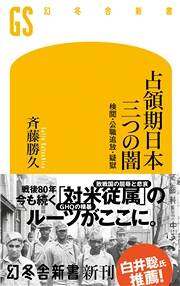

1945年の終戦から1952年までの約7年間、日本は連合国軍総司令部(GHQ)の支配下に置かれ、大きな変革を経験しました。この「占領期」の日本を克明に描いた幻冬舎新書『占領期日本 三つの闇 検閲・公職追放・疑獄』より、内容を抜粋してお届けします。

国会議員の8割を追放し指導層の入れ替えを目指す

GHQは日本軍の武装解除に加え、日本国民の「精神的武装解除」を目指した。そのために欠かせないのは、日本の指導層を入れ替えること。戦後初めての総選挙を前に、GHQは自分たちに非協力的な人物を各界から締め出し、GHQに友好的な議会を作れば、占領はうまくいくと考えていた。

追放指令の厳格な法令化をGHQから命じられた日本政府は、追放該当者の細目基準をGHQと折衝しながら決めた。それが46年3月に発表されると、中央政界を直撃した。

戦時中の42年に行われた総選挙(翼賛選挙)で、東条英機内閣の戦争遂行政策を支持した翼賛政治体制協議会の推薦を受けた立候補者(定員と同数の466人)は、当落にかかわらず追放該当となり、立候補出来なくなった。推薦議員が多かった保守政党の進歩党は国会議員274人中260人が追放となり、大打撃を受けた。

幣原内閣からまた追放該当の4閣僚を出すことになった。すでに46年1月に5閣僚を、3月9日には阪急電鉄や宝塚歌劇団の創始者として知られる小林一三国務大臣・戦災復興院総裁(第2次近衛内閣で商工大臣だったことが追放該当)を失ったばかりだ。さらにまた、渋沢敬三蔵相(渋沢栄一の孫で、戦時中に日銀総裁)ら4閣僚が追放となれば、内閣崩壊は免れない。幣原首相はマッカーサーに頼み込み、翌月の総選挙まで内閣をかろうじて維持した。

増田氏(※)はこう解説する。「GHQは総選挙で保守勢力をそぎ落とし、社会党など革新勢力に有利な政治状況を作ろうと考えていた。そこで、総選挙の立候補予定者をふるいに掛け、東条内閣の推薦を受けた者はすべて、追放対象項目の中であいまい規定のG項[その他の軍国主義者や極端な国家主義者]を適用し、立候補できないようにした」。こうして466人の前議員中、8割を超える381人が失格確実となり、政界は大混乱に陥った。

※編集部注:公職追放研究の第一人者で、多くのGHQ元担当官とも米国で面談した政治学者の増田弘・立正大学名誉教授(2022年から平和祈念展示資料館館長)

町内会長まで排除した地方パージの嵐

GHQは46年4月の総選挙を前にした第1次公職追放指令で、前議員の大半を追い出し、次に女性39人を含む新人議員が8割超の衆院を誕生させて、さらに鳩山自由党総裁ら当選議員の大物も次々と追放した。これで一応、中央政界からは好ましくない旧指導者らを排除したとGHQは判断。だが、地方では戦前戦中のまま古い指導者が多数残っていた。

そこで、GHQは総選挙が終わった頃から、第2弾となる地方パージに動き始めた。初の統一地方選が近く行われるので、その前に荒療治を急ぐ必要があった。GHQは同8月、日本政府にパージ計画の原案作りを命じた。内務省が担当したが、GHQはたびたび干渉し、追放者の拡大をめぐる攻防戦が展開された。

日本政府の原案では、(1)追放該当者で現在、都道府県市区町村の議会の議員または市区町村長、助役、収入役は退職、(2)追放該当者は都道府県市区町村の公職に就けない──などとされた。

これに対しGHQは、(1)日本案が追放令適用の公職の範囲を都道府県市区町村の職員までとしたが、これに「市町村の監査委員、区長、町内会長、部落会長、漁業組合長、農業会長」などを追加、(2)(日中戦争の発端とされる盧溝橋事件が起こった)1937年7月から45年9月(終戦後の降伏文書調印式)の間の市区町村長、町会長、部落会長は公職から追放され、今回の選挙から立候補出来なくなり、10年間、あらゆる地位から排除される──と厳しい要求を突き付けた。

戦時中の市区町村長だけでなく町内会長らも追放というGHQの強硬論に、日本側は「戦時中の地方は政府の命令に従っただけだ。町内会長は区域内の日常生活の世話をする仕事で、公職ではない。際限のない、実質とかけ離れ過ぎた追放令の拡張は、国民に深刻な影響を与える」と反論。

しかし、GHQは日本の主張を退けただけでなく、新たに、「追放者の三親等以内[法律上の親族]の者は10年間、追放対象の公職に就けない」という規定を入れるよう要求した。本人だけでなく親族にまで累が及ぶというGHQ案に対し、吉田首相はマッカーサーに書簡を送り、「殺人者の親族でも自由にしている」と述べて、時代遅れの考えであり「現在の公正観念に反する」と強く再考を求めた。

だが、マッカーサーは「もし親族から“身代わり”が出て権力を継げば、追放者の影響力が持続されるのは明らか。連合国の関心は、日本に汚れていない指導者を出すことだ」と主張して、日本側の見直し要求を拒否した。

「追放に関して当初から日本政府とGHQとの認識の違いがあった。マッカーサーは追放を「民主主義日本の建設」のための技術的手段と理解していた。しかし、日本側は追放をあくまでも戦争責任者に対する懲罰だと理解。形式的に軍国主義体制に関与していても、実質的に何ら責任のない地方の有力者らを追放するのは不当だと訴えた。結局は戦争の勝者と敗者という絶対的関係で全てが決着した」(増田氏)

* * *

この続きは幻冬舎新書『占領期日本 三つの闇 検閲・公職追放・疑獄』でお楽しみください。

占領期日本 三つの闇

1945年の終戦から1952年までの約7年間、日本は連合国軍総司令部(GHQ)の支配下に置かれ、大きな変革を経験しました。この「占領期」の日本を克明に描いた幻冬舎新書『占領期日本 三つの闇 検閲・公職追放・疑獄』より、内容を抜粋してお届けします。