日本各地で桜が開花しています。この「桜」という名称そのものにも、神様が関係あるようです…!

『神様と暮らす12カ月 運のいい人が四季折々にやっていること』には、今まで知らなかった「桜」の話が満載!

* * *

もともとお花見は、神様と遊ぶ宴会だった

日本では、花と言えば桜のこと。花見と言えば桜を見ること、ですよね。

桜の開花予想が気象予報の会社から発表され、各地の開花予想日を結んだ線を「桜前線」なんて呼び、「咲いた? まだ? どうなん?」と、老若男女がその開花を待ちわびる。桜の開花を待つ私たちの行動は、さながらお祭りのようで、「まつり」という言葉が、神的存在を「待つ」からきている――という説を思い出させます。

開花を待つことを楽しむため、日本の各地には開花の目印となる桜の木があり、「標本木」(ひょうほんぼく)と呼ばれています。標本木は全国各地に58本あって、それは都道府県の数より11も多いのです。広い県や離島を考慮しているとはいえ、どれだけ細かく桜の開花が知りたいんだ、と思いますよね。こんなふうに日本人が熱烈に桜の開花待ちをするのは、外国人から見たら、謎の現象なんじゃないでしょうか。

天神さんこと菅原道真公が梅をこよなく愛した件は、2月のところで書きましたし、桃だってイザナギから神の名をもらっています。けれど、梅や桃を愛でる文化は、もともと中国由来のもの。それに対して、桜を愛でる風習は、日本発なのです。

この国で、最初の一輪が咲いたかどうか、開花したかどうか、無茶苦茶期待されて、熱心に報道されるのは桜だけ。いったいどうしてなのでしょう?

ここでは、「桜の開花は、桜の木に田んぼの神様が宿ったしるしだから」というすてきな説をご紹介します。

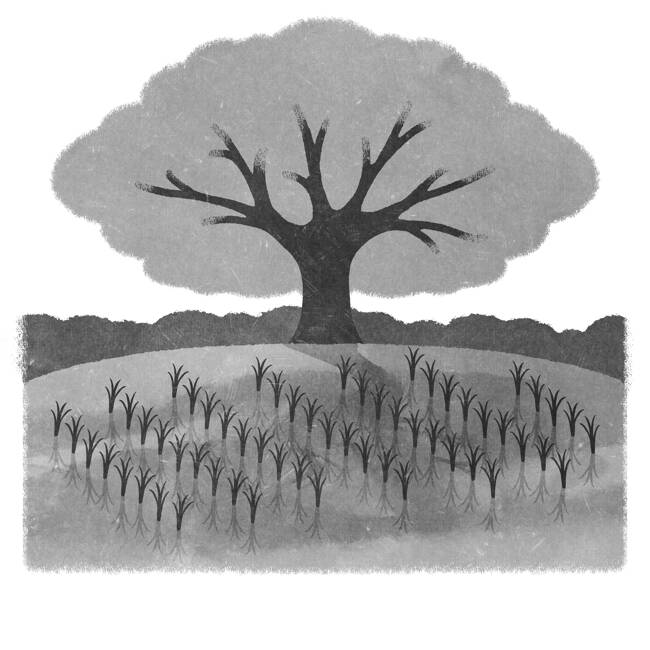

古代、稲作が始まったころは、身の回りの自然環境を把握して、米作りのスケジュールを決めていました。春夏秋冬のあるこの島では、樹木や動物の変化が、暦を知る手段でした。稲の種もみをまくのに絶好のタイミングは、桜の花が咲き、キツネが山里に出没する時期。そこで人々はこう考えました。

稲(田んぼ)の神様は、春になるとキツネに導かれて山から降りてくる。

山から降りてきた稲の神様は、桜の木でお休みになり、桜の花を咲かせる。

ご存じのとおり、お稲荷(いなり)さんと呼び親しまれている稲荷神社には、キツネの像がありますよね。稲の神様はキツネに導かれて人々のところに降りてきてくれる、という信仰があるからです。

この、稲の神様。古くは「サ」と呼ばれていたそうです。田植えはサの神事なので、神社や小屋にこもって穢(けが)れを祓(はら)った「サ乙女」が行い、植えた苗は「サ苗」と呼ばれ、田植えが終わったらサが天に昇る「サナブリ=サ昇り」という儀式を行いました。

そんな、稲の神様「サ」が鎮座する「座=クラ」だから、桜の木に「サクラ」という名がついたという説があります。もちろん語源については諸説あるので断定的には言えませんが、桜の木が、田の神の依り代(よりしろ)とされてきたのは事実で、現在でも、田んぼに水を引く入口に、桜の枝を立てて田の神を呼び込む風習が残る地域もあります。

日本人の祖先は、サクラの木に宿った稲の神様に見守られて田植えを行い、稲の神様を言祝(ことほ)いで豊作を祈り、サクラの木の下で宴会をしたのです。もともと、米作りそのものが神事だった。だから、現在でも、お田植え神事を行っている神社が全国各地にあります。

いま、桜といえば江戸時代に交配で作られたソメイヨシノが主流で、沖縄と北海道以外、標本木はソメイヨシノ。実はその開花と稲の田植えはかならずしもシンクロしません。それに私たちの大半は、米作りから離れていて、いつ種もみをまいて、いつ苗を田に植えるかなど、くわしい過程を知りませんよね。

それでも桜の開花を待ちわび、熱狂的によろこぶという、古代人さながらの反応をしてしまうのは、桜の開花がサの神様の到来を意味しているという記憶が、なんらかの形で私たちの体に残っているからかもしれないなあ、と私は思うのです。

最近では、生物の後天的な学習行動や環境情報が遺伝子に記録されるという研究もあります。ひょっとしたら、桜の開花が、日本人の遺伝子に残された記憶を刺激して、私たちをうきうき、そわそわさせているのかもしれません。

春に桜が咲くと、なにか新しいことを始めたくなるのも、きっとそのせい。

だから4月は、体の内なる声に素直になり、新しいことをはじめるのが、運気をあげるこつです。

ささやかでもいい。ふと思いついたこと、直感で「いいな」と思うこと、気持ちいいことを、とりあえずやってみるのが吉と出る月なのです。

日本の学校や会社が4月を年度始めにしているのも、それが日本人の体にとって自然だからなのでしょう。

勘のいい人なら、もうお気づきですよね。

桜の花の下で、宴会をするお花見もまた、そもそもはサをお迎えして飲食を共にし、秋の収穫を先にお祝いする「予祝(よしゅく)」の宴会だった、ということに。だから、神様と仲良くなるためにも、春にはお花見しなくちゃ! ということに。

ん? 予祝ってなにサ? については、次回、お話ししますね。

(つづく)

神様と暮らす12カ月 運のいい人が四季折々にやっていることの記事をもっと読む

神様と暮らす12カ月 運のいい人が四季折々にやっていること

古(いにしえ)より、「生活の知恵」は、「運気アップの方法」そのものでした。季節の花を愛でる、旬を美味しくいただく、しきたりを大事にする……など、五感をしっかり開いて、毎月を楽しく&雅(みやび)に迎えれば、いつの間にか好運体質に!

* * *

神主さん直伝。「一日でも幸せな日々を続ける」ための、12カ月のはなし。

- バックナンバー

-

- 「お花見」は、未来に起こってほしいことを...

- 桜の開花は、神様が来たことを意味していま...

- ふきのとう、わらび、ぜんまい、たらの芽、...

- 霊力のある桃の花を、部屋に飾りましょう。...

- 桃の木は、中国では仙木と呼ばれるほど邪気...

- 今とは全然違う、平安時代のひなまつり。そ...

- お酒は身を清める手段であると同時に、神々...

- 梅の花の奥ゆかしさを知る人は、運気があが...

- アメリカ人の神道研究者が、なぜこの本に熱...

- 節分は、人間にとってよからぬものが発生し...

- 節分における「魔除け」の作法、知ってます...

- 立春は、「陽の気」が〈減少〉から〈増加〉...

- えびす様と大黒様は富と福を授ける人気の神...

- どうして、その年の動物のモチーフをお守り...

- 何百年から千年以上、変わらないのが神社。...

- 拍手(かしわで)で邪気を祓い、鈴で神様を...

- 「二礼二拍手一礼」の「二」と「一」の意味...

- お正月の「松飾り」は年神様に来ていただく...

- お米を炊く前の「洗い米」をするだけで、神...

- 毎日、ごはんを「美しく」よそっていますか...

- もっと見る